薄暗い秋の森林、乗馬する男たち、そして不安定なカメラ……、という約3分半の映像です。買ったばかりのカメラの試し撮りといったところでしょうか。16㎜のシネKODAKカメラにより撮影された映像が2分に差しかかるあたりで、得体のしれない何かが映り込みます。

「せせらぎに沿って馬を歩かせていたのです。気持ちの良い陽射しを楽しみながらね」と話すのはボブ・ギムリン氏。「突如、小川の対岸に直立する何者かが現れたのです。あっという間の出来事でした」と。

見たこともない大きな猿のような生き物が、後ろ足で立って雑草地を歩く姿を、ギムリン氏のカメラが捉えたのです。

その生物は数秒の間、ギムリン氏の方に目をやり、そして静かに姿を消してしまいました。これがあの有名な「パターソン・ギムリン・フィルム」です。1967年の10月、カリフォルニア北部の深い森の奥で撮影され、アメリカの映像史上において幾度となく、その真偽を吟味された1本の映像です。

信じる人々にとっては…ですが、これはマウンテンゴリラやイッカク(寒帯の海に住むイッカク科の動物)と同じく現存する、「ビッグフット」の姿をついに捉えた証拠映像となったわけです。

その半面、その他の人々にとっては幽霊や宇宙人、もしくはヒト型爬虫類のインチキ映像と同様のものとしてみなされました。しかしギムリン氏は、その日、自分が一体何を目撃したのかを、確かな事実として記憶しています。

「その生き物は直立したまま、かなりの距離を歩いていきました。熊ではありません。私はずっと森の中で生きてきたのですから、見間違うはずはありません」と、今や86歳になったギムリン氏本人がウェブメディアの『ポピュラーメカニック』に証言していました。

そして改めて釘をさすように、「あれが何者であったか、私にははっきりと分かっているのです」と話してくれました。

ビッグフットにまつわる

1世紀前の言い伝え

「ビッグフット」、「サスカッチ」、「ヨーウィー」、「スカンクエイプ」、「ヤヤーリ」など、様々な名で呼ばれるこの謎の、もしかしたら架空であるかもしれない生物の目撃証言は、北米においては、もう何世紀にもわたって繰り返されているのです。

いくつかの異なるネイティブアメリカンの部族の中に、森に住むこの生物についての記録や伝承が残されています。ある言い伝えにおいては人間に近い姿で現わされ、また、他の言い伝えにおいては猿に似た生き物として伝えられています。

カナダ西岸のブリティッシュコロンビア州に居住するクワキウトル族の伝承では、森の奥深くに生息する毛深い雌の生物「ツォノクワ(Dznukwa)」として語り継がれています。伝承によれば、「ツォノクワ」は人の前にはほとんど姿を現すことなく、子どもを守るか、静かに眠って過ごすと言います。

「サスカッチ」という呼称は、アメリカ大陸北西部に居住する先住民族の用いるハルコメレム語に、その起源を求めることができます。

カリフォルニアにおいては、ヨークッツ族が描いたとされる100年前の象形文字の中に、ぼさぼさの毛を生やした巨大な生き物の一族の姿が確認されています。彼らは「マヤック・ダタット(Mayak datat)」と呼ばれる「ビッグフット」と極めて似通った姿の生物です。

「いくつかの部族にとってビッグフットは、かなり身近な、敬うべき存在という位置づけです」と話すのは、『Giants, Cannibals & Monsters: Bigfoot in Native Culture』の著者であり、米国農務省林野部の考古学者でもあるキャシー・モスコヴィッツ・ストレイン氏です。「同時に、ミウォク族のようにその存在をヒト型の怪物として、畏怖の対象として扱う部族も存在します」とのこと。

ストレイン氏によれば、多くの部族においては今日に至ってなお、その生物は人類と共存関係にあると認識されているのです。「私は先住民族とのフィールドワークを重ねてきました。彼らの生活に、何か不吉なことが起これば、それはビッグフットの仕業であると考えられているのです」と。

あの丘には巨人が住む

アメリカ大陸の大自然に生きるこの毛深い、原始的な生物を目撃しているのは、アメリカ先住民だけではありません。19世紀および20世紀の新聞には、この「野人」もしくは「巨人」、または「猿人」を目撃したとする炭鉱夫や猟師、金探鉱者、林業者などの数多の証言が掲載されているのです。

1924年、ワシントン州にあるセント・ヘレンズ山で金探鉱者の一団が、ある晩「猿人」の群に襲われ、山のキャビンに避難したと証言しているのは有名な話です。

この「猿人」たちの襲撃には理由があったのだと、襲われた金探鉱者のうちの1人が漏らしています。

その理由とは、「日中に彼が猿人を銃で撃ったから」というものです。そのような証言は枚挙にいとまがないものの、証言者自身に社会的信用が伴わない場合が多々あり、ほとんど信憑性などない作り話だとして世の中から黙殺されてきたことは、チャド・アーメントの著作『Historical Bigfoot(ビッグフットの歴史)』に書かれているとおりです。

「ビッグフット」の呼び名の由来

「酔っ払った荒くれ者の証言を、なにからなにまで信じろと言われても、それは難しいですよね」と、ナショナル・パブリック・ラジオ(NPR)のプロデューサーであり、『WILD THING(ワイルド・シング)』というポッドキャストの新番組のホストを務めるローラ・クランツ氏は語っています。「ビッグフット」の存在について深く掘り下げるのが、この番組のテーマです。

大型動物の姿を、ヒト型生物と錯覚してしまったという可能性は高く、それが「ビッグフット」という呼び名の由来だとする説もあります。

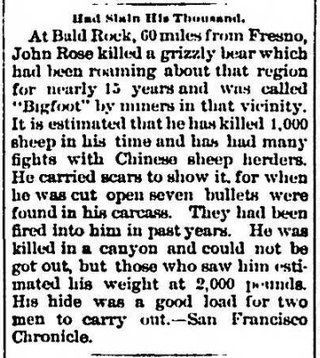

昔の新聞記事には「ビッグフット」が、牛や羊、ときには人間をも襲う大型で凶暴なグリズリーベア(ハイイログマ)の俗称として、かつては一般的であったことが示されています。ところが1958年、カリフォルニア州のトラクター運転手ジェリー・クルーが“発見した”とされる巨大な足跡により、その俗称がヒト型の野生生物を意味するようになったのです。

同年、レイ・ウォーレスという男性も、同じような巨大な足跡を発見したと証言しました。しかし、2002年にウォーレスが亡くなると、彼がとんでもないホラ吹きであったことが判明しました。

サスカッチが主流に

20世紀の中ごろになると、「ビッグフット」の存在はただのローカルニュースの枠を超えて、全国的な関心事となっていきました。

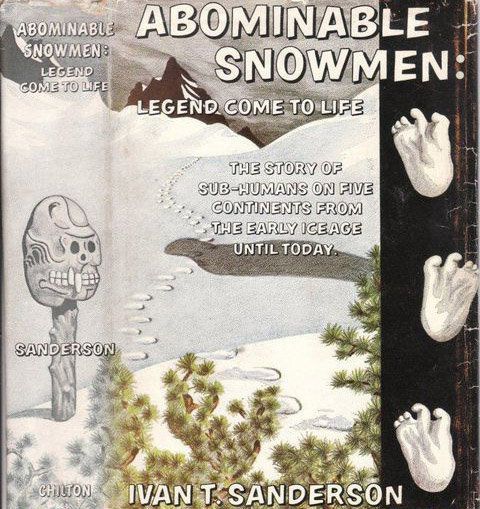

1961年に自然学者のイヴァン・サンダーソン氏が、『Abominable Snowmen: Legend Come to life(恐怖の雪男~伝説の生物は実在した~)』と題された本を出版しました。その本の中でサンダーソン氏は、足跡の存在や未確認生物の目撃証言、発見された骨などを「ヒト型生物」の実在する証拠であるとして示し、北米の「サスカッチ」やヒマラヤ山脈に生息するという「イエティ」など、五大陸のすべてにそのような未確認生物が存在すると主張しています(もっとも、「イエティ」については種のまったく異なる生物であると主張する人々もいます)。

サンダーソン氏の著書は、全国的に大きな注目を集める話題作となりました。ジョン・ホプキンス大学の著名な進化生物学者であるウィリアム・ストラウス氏は、サンダーソン氏の示す数々の「証拠」は、信憑性が「極めて低い」ものであり、「それによって証明されることは何一つない」という趣旨の書評を『サイエンス(Science Magazine)』誌に寄稿しています。

しかし、ストラウス氏は同時に、サンダーソン氏がその存在を主張するそれら未確認生物について、「絶対に存在しない」と決めつけてしまうこともまた、愚かしく反科学的な行為であると述べています。

パターソン・ギムリン・フィルムの登場による信ぴょう性の向上

そして、サンダーソン氏の本が出版されてから6年後、あの「パターソン・ギムリン・フィルム」が登場したのです。

ギムリン氏によれば、それは瞬く間の出来事であり、そのわずかな一瞬に、あの毛むくじゃらの伝説の生き物を至近距離で目撃した自分とロジャー・パターソン氏は、実に幸運であったと語っています。

後日、撮影した映像を初めて映写したギムリン氏は、「この映像はとても証拠として足るものではないだろう」と落胆を示していました。「撮影された映像のクオリティは、良いとはとてもいえない代物です。自分のこの目で実際に観た光景には、遠く及ばないものでした」と。

しかし、そう語るギムリン氏の懸念などあざ笑うかのように、映像は社会現象を巻き起こしていったのです。

スミソニアン協会の霊長類研究プログラムの責任者を務めたこともあるジョン・ネイピア教授は、この映像は精巧に作られた手の込んだインチキであると断言しました。しかし、誰もがそのような判断を下したわけではありません。

人類学者であり、未知生物学者としても知られたグローヴァ―・クランツ博士は、この映像を大いに評価した人物の一人です。

ワシントン州立大学の人類学教授であり、“人類進化学の権威”として知られ、霊長類の骨格研究における第一人者でもあるクランツ博士は、「サスカッチ」の存在を信じるという立場を崩しませんでした。その確固たる信念を裏づけていたのは数々の目撃証言、パターソン・ギムリン・フィルムに収められた生物の歩行方法と、そして、なによりも足跡の示す解剖学的構造でした。

足跡から読み取ることのできる汗孔の様子などから、「少なくともいくつかの足跡は本物に違いない」と彼は判断したのです。

かつて、アジアに広く分布していたとされる「ギガントピテクス」、そんな絶滅した大型類人猿を起源に持つのではないかと言うのです。何百万年も以前のどこかの時点で、まだ陸地続きだったベーリング海峡を渡り、北米に到達した「ギガントピテクス」の一派が、そこで独自の進化を遂げるに至ったという仮説です。

「グローヴァ―は前衛的な学者です。よく言うとすれば、そういうことになりますね」と話すのは、『Sasquatch(サスカッチ:伝説と科学の邂逅)』の著者であり、アイダホ州立大学で解剖学を教えるジェフ・メルドラム教授です。彼はクランツ博士のかつての同僚でもあります。

「10年も20年も先を行く考えを、思いついてしまう人物でした……。そして、周囲の冷ややかな目を気にすることもなく、考えをを推し進めてしまうことが時々ありました」。「サスカッチ」が実在する可能性を問われれば、クランツ博士は迷いなく「保証する」と答えたそうです。

サスカッチの存在証明のため

森林を歩き回るクランツ博士

クランツ博士の「ビッグフット」への傾倒が、彼のアカデミックなキャリアにとって良い影響を及ぼしたとは言えません。そのおかげで出世が見送られたこともありますし、ワシントン州立大学の終身在職権を失いかけたことすらあったのです。

実際に、ヒト型生物の個体を目の前に置いて見せることでしか、大学や学会に対して自らの正当性を示す術のないことを、彼は理解していました。

夜になるとショットガンを手に、ビッグフットを探して太平洋岸北西部の深い森のなかを歩き回るクランツ博士の存在は、広く知られるようになりました。「科学界に対し、自らの正しさを示すために必要な学術的行為なのだから違法性などない」、というのが彼の主張でした。

「サスカッチの存在は、まだ証明されてはいません。」と、クランツ博士は書いています。

そして、「存在の証明されていないサスカッチを保護するための法律を作るなど、ユニコーンの禁猟を定めるのと同等に、実に無意味なことだというほかないのです」とも記しています。

類人猿の進化に関する研究において高い評価を得ながらも、「ビッグフット」を追い求めたために科学界から奇異な存在として扱われたクランツ博士は、2002年にこの世を去りました。

しかし、クランツ博士が情熱を傾けたのとは、また異なった文脈において、「ビッグフット」探索は独自の発展を遂げていったのです。

目撃情報は後を絶たず、新たな映像が撮影され、「ビッグフット」に関する書籍の出版社点数は増え続けています。そこには、社会的信用度の高い実績績ある研究者達による書籍も含まれています。「ビックフット」に関するドキュメンタリーは、未だ世間の興味を掻き立てるのです。

『ハリーとヘンダースン一家』に登場した「ビッグフット」は、観客を大いに沸かせました。チンパンジー研究の第一人者としてその名を知らない人のないジェーン・グドール氏でさえも、この世界のどこかに未知の大型類人猿が存在している可能性については、否定しなはいないのです。

2006年、当時ナショナル・パブリック・ラジオ(NPR)のワシントンDCの本部所属のレポーターだったローラ・クランツ氏が、苗字を同じくする、この異質な人類学者に関する記事を番組の中で取り上げました。「最初は、あまりピンときませんでした…。エキセントリックな変人、という程度にしか思えなかったのです」と。

しかしその科学者が、実は彼女の父方の故郷であるソルトレークシティー出身であり、なんと親類関係にあったことが判明します。

「ああ、あのグローヴァ―ですか。彼は私の従兄弟よ。昔はよく家族総出のピクニックなんかで顔を合わせたもの。彼は人々の手の大きさなんかを、カリパス(測径両足器)(ノギスなども含む、長さを測るための計測器具)で測るのが好きだったのよね…」と、ローラ・クランツ氏の祖父は当時を振り返っており、そこがクランツ博士の「ビッグフット」を探す大自然の旅への第一歩であったことを伺わせます。

その後、彼女はポッドキャストの新番組「WILD THING(ワイルド・シング)」を製作するに至り、記念すべき第1回が2018年10月2日に放送されたのです。

親族にあたるその科学者の考えと同じく、彼女もまた、実際にその生物の肉体(もしくは骨)を示すことでしか、「ビックフット」が北米大陸の森林の奥深くに今なお生息していることを証明することなどできないと知っています。

「ビックフットの存在を信じる人々の数は、少なくありません。ですが……、十分な証拠がないという事実にも、彼らは気づいているのです」とクランツ氏。「現時点において、それが実在するという明らかな証拠など、まだ何一つないというのが実情です」と。

しかし、ポッドキャスト番組の制作を通じて、ビックフットの存在の可能性について、彼女の考えは変わりつつあるということを語っています。「以前は“ビックフットという架空の生物”という認識でしたが、今では、それが絶対に存在しなかった、もしくは存在しない生物であるとは言い切れなくなりました」とクランツ氏。

「単純に否定さえすればいいこと…ではなくなってきたのです」と、語っています。

Source / POPULAR MECHANICS

Translation / Kazuki Kimura

※この翻訳は抄訳です。