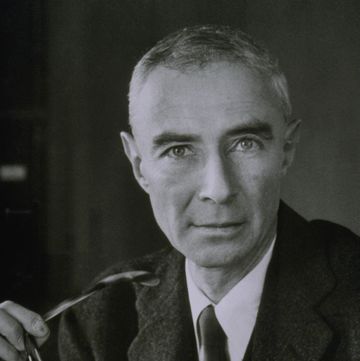

世の中を知らない学者、オッペンハイマー

ヒトラーの台頭に衝撃を受けて政治的活動を始めるまでは、世の中の荒波が彼自身に傷をつけることもありませんでした。その政治活動は時機を逸して(米国で共産主義が脅威になるのは第二次大戦後)はいたものの、それがゆえに熱狂的であり、現実から切り離された(理論に生きる)彼の慣例に従って、共産主義者たちとともに歩む人生となっていったのです。それらの思い込みは、戦争の勃発が彼を核分裂兵器の可能性の研究に引き込んだときには、すでにしぼんでいましたが…。

それは、新しい物理学にそれまで知られていなかった権威を与える探求の分野でした。オッペンハイマーは抽象と具体との架け橋となるような独自の才能を瞬く間に発揮し、必要不可欠な存在として認識されるようになりました。以前の左派への傾倒は、疑念と不安の源でもありました。ですが、それにもかかわらず、彼のあまりに特別な資質に対する圧倒的必要性に屈した政府は、そんな彼をロスアラモス国立研究所の所長に任命したのです。

ロスアラモス国立研究所では、それまでの経歴やスポンサーの期待をはるかに超える才能を発揮します。彼はすでに恵まれた環境で軍事研究に従事していた100人の科学者たちを、居心地の良い環境での研究所から離れ、砂漠の中の閉鎖された軍の前哨基地へ一緒に来るよう説得します。そして最終的に彼は、3000人以上の労働力を管理することになるのです。

彼は研究者たちにとってのインスピレーション源であり、監督者であり、さらには後見人でもありました。研究者集団全体の勝利であったとは言え、オッペンハイマーがロスアラモスの誰よりも原子爆弾製造に貢献したことは、誰もが知っていました。彼は実践的な業績を打ち立てる天才だったのです。しかしそれは、人々の営みから遮断され隔離された場所であったらこそできたことと言っていいでしょう。そこでも今までのように彼は、市井の人々を悩ませる日常的なトラブルや不満、心配事から守られ、誰もが陥ってしまうであろうあらゆる罠(わな)をものともせず、42歳を前にして輝かしく清廉(せいれん)な頂上へと昇り詰めていったのです。

第二次大戦後、アメリカ政府は原子力委員会(Atomic Energy Commission、AEC)を設立し、その初期の決定のひとつが「ロバート・オッペンハイマーを総合諮問委員会の委員長として承認する」でした。当時、委員の一人であったルイス・ストローズは、プリンストン高等研究所の有力な理事でもありました。そんなストロースは、「アルベルト・アインシュタインに匹敵する貴重な才能の宝石をこのコレクションに加えるチャンスだ」と考え、研究所長に就任するようオッペンハイマーに懇願したのです。

ロバート・オッペンハイマーの破滅へのゆっくりとした歩みは、ストロースが彼と出会った頃に感じた畏怖(いふ)の念から始まりました。その畏怖はほどよく、「好意を持つ」よりも「崇拝しやすい」という奇妙な呪いを持つストロースがもたらしたものでした。信じやすい人は、一度神聖なものを想像して失望すると、一転それを極悪非道だと考えてしまいがちです。ストロースは元来信じやすい人間であり、初めは崇拝したもののやがては破壊することになる…というわけです。

ロスアラモス研究所の所長として、彼は核兵器の孤独な創造者でした。しかし彼は、死の儀式の導師であり、国民からだけでなく政府からも抱かれている「原爆の化身」というイメージから逃れることはできませんでした。原子爆弾という難題を生み出したのですから、当然その解決法も持っているに違いないとみなされたのです。しかし、オッペンハイマーが答えを持っていないどころか難題そのものであることを、アメリカの統治者たちが認識するのにそれほど時間はかかりませんでした。

双方にとって不幸なことに、彼は国務次官ディーン・アチソンや全分野に博識なジョン・J・マクロイのような大物たちの物理学講師として迎えられ、国連原子力国際管理会議への自国代表団の科学者メンバーとして自動的に選ばれてしまいました。それは彼への先細る期待、失望感が高まる最初のきっかけとなりました。

国際原子力政策の最高顧問に就任した頃、彼は「自分が提案したことは何でも無批判に受け入れられてしまう」と不満を漏らしました。その苦悩から解放されるのを待つのもつかの間、数カ月も経たないうちに、彼の助言は無批判に無視されるようになっていきます。

第二次大戦終戦直後の1946年、トルーマン大統領から「ロシア人どもがいつ自国の原子爆弾を開発するか予測してほしい」と頼まれたとき、彼は初めて自分の発言がもつ影響力に限界を感じました。それは、オッペンハイマーが「わからない」と答えると、トルーマン大統領は自論を語り出したからです。

「私は答えを知っている。それは『永遠に起こらない』だ」と…。

ロバート・オッペンハイマーの神通力のごとく持ち上げられた才能に対する誤解と失望が、最悪の損害をもたらしたのです。トルーマン大統領には、ソ連版オッペンハイマーが存在することは想像もできませんでした。さらに言えば、原子爆弾を開発するには彼が想像するより粗末な作業で事足り、オッペンハイマーのような究極的に繊細な存在は必要でないことを理解していなかったのです。よってトルーマン大統領は、「ソ連が原子爆弾開発の手段を見つけられる」などとは想像もできなかったのです。

とは言え、オッペンハイマーが賢者としての信用を消費しすぎたのだとしても、「職人」としての彼の評判に疑いの余地はありません。AECの歴史における最初の6年間、彼がその総合諮問委員会の唯一の議長であったことは当然のことでした。

Translation: Yumiko Kondo