しかし、この(雑誌に掲載する本番のフィデル・カストロへの)インタビューが実現することはありませんでした。

1999年7月16日、ケネディ・ジュニアはいとこのローリーの結婚式に出席するため、自ら飛行機を操縦して、妻とその姉のローレンとともにマーサズ・ヴィンヤードへ向かっていました。

そしてその夜、彼らを乗せた飛行機が大西洋に墜落したのです。

編集長が行方不明になったことをいちばん最初に知った『ジョージ』のスタッフは、テレンツィオでした。

そのとき、彼女は自分の家のエアコンが故障していたため、トライベッカにあるケネディ・ジュニアのアパートにいました。深夜12時をちょっと回ったころ、ケネディ・ジュニア夫妻に連絡を試みていた親戚のキャロル・ラジウィルから電話がかかってきたのです。

ラジウィルの説明によると、マーサズ・ヴィンヤードの空港にジョンとベセット姉妹を迎えにいくことになっていた友人から、「ジョンたちがまだ着かない」という電話がかかってきたと言うのです。テレンツィオはケネディ・ジュニアのフライト・インストラクター、近くの空港、友人や親戚など、あちこちに電話をかけた後、マット・バーマンに連絡を入れます。バーマンは早朝のフライトでロサンゼルスに行き、次号の表紙となる俳優ロブ・ロウの撮影を行う予定でした。

すると、「LA行きはとりやめよ」と彼女は言いました。続けて、「昨夜、ジョンの飛行機が消息を絶ったの」と…。

バーマンはフライトを午前11時に変更すると、テレンツィオに会うためケネディ・ジュニアのアパートに向かいます。何の報(しら)せもないまま数時間が経過しました。バーマンはさらにフライトを午後1時に変更し、撮影にはカメラマンだけが行くとロブ・ロウのスタッフに伝えました。時間だけが刻々と過ぎてゆく中、ケネディ・ジュニアとベセット姉妹が行方不明になったことが正式にニュースで報じられ、バーマンはタクシーで『ジョージ』のオフィスに向かいます。

その日の午後以降の数週間については、「いまでも記憶がはっきりしない」と彼は言います。ケネディ・ジュニアと妻のキャロリン、その姉のローレンの遺体が発見されたのは、行方不明から6日後のことでした。

「悲しさばかりじゃなくて、何か目的を失ったような感覚もあった。一体これからどうすりゃいいんだ? そのことにどんな意味がある? って感じさ」と言うのは、当時エグゼクティブ・エディターの立場にあったブラッドリーです。彼らには次号をどうするかという現実的な問題がありましたが、同時に報道が飛び交う混沌状態のまっただ中に置かれていたのです。

「ぼくらは彼と彼のプライバシーを守っていたけど、突然、それを貫けるかどうかわからなくなってきたんだ。この国全体そして世界中が、ジョンとキャロリン、ローレンの身に一体何が起きたのかを話題にしていた。ぼくらはほかの誰よりも、仕事をしているときのジョンのことを知っていたわけだけど、そのことをしゃべれるような気分ではなかった」とブラッドリーは言います。

「ぼくらは、それについては一切口を開くなとローズ(テレンツィオ)に口止めされていて、それがキャロライン・ケネディの意向だと説明されていた。ジョンが亡くなってキャロラインは、『ジョージ』のオーナーとして無視できない立場にあったんだ」と(ちなみにテレンツィオは、キャロラインからそのような指示を受けた記憶はないと言っています)。

社長になってまだ1カ月余りだったクリガーは、自分たちの仕事を続けるよう『ジョージ』のチームに指示を出して、ケネディ・ジュニアがいなくなっても雑誌が存続することを確約しました。クリガーによると、アシェット社のオーナーであるジャン=リュック・ラガルデールも支援してくれていたとのことです。

「ジョンが亡くなったことを彼に伝えたあと、いちばん最初に言われたのは、『そうだな、我々としてはこの雑誌を廃刊にするつもりはない。彼の遺産として残したり彼の死後早々に廃刊にするようなことはないので、このまま出し続けて様子を見てみよう』ということだった」とクリガー。

アシェット社がケネディ家の所有する雑誌の株50パーセントを買い取ると、クリガーは新しい編集長候補とミーティングを重ねるようになります。「ニューヨーク・タイムズ」は次のように伝えています。

「『ジョージ』の編集長という地位は、この10年とは言わないまでも、今年の雑誌業界においては後任を見つけるのが最も難しいポジションになるだろう。早い話、アメリカ中のお気に入りだった男の後釜に、いったい誰が座りたがるだろうか?」

しかし、「興味を示す人は多かった」とクリガーは言います。その中にはコメディアンで、後に上院議員になったアル・フランケンもいました。

「私はぜひともフランケンに会いたいと思った、彼が興味を示したのでね。もちろん彼には『サタデーナイト・ライヴ』での実績があったし、ジャーナリズムや執筆がどういうものかもよくわかっていた。ところがミーティングの席でジャン=リュックが、『ダメだ、我々としてはジャーナリズム的な観点だけでなく、編集実務の面でも、月刊誌を出していくノウハウを心得た人間が必要なんだ』と言ったんだ。私もそれに同意したよ」とクリガー。

結局、クリガーが編集長の職を託したのは、『マネー(Money)』の元マネージング・エディターのフランク・ラッリでした。

「私は創刊趣意書を読むだけでなく、送られてきた過去1年分の雑誌にも丁寧に、とても丁寧に目を通した」とラッリは言います。

「私にはジョンが、自ら書いた創刊趣意書どおりのことが実行できていたようには思えなかったし、それが実行できるスタッフがジョンのもとにいたとも思えなかった。だから私がやったのは、言ってみればジョンに欠けていた編集の専門知識をこの雑誌に持ち込むことだったんだ」

ラッリが着任すると、スタッフの見直しが行われました。彼は、ケネディ・ジュニアがこの年に契約を結んだばかりのコラムニスト、アン・コールターとポール・ベゲイラとの契約を打ち切ります。ラッリの目には、この2人は党派色が強すぎるように思えたのでした。

彼によると、コールターとの関係に終止符を打ったのは、同性愛者に対する嫌悪感があらわな彼女のコラムを掲載許否した後だったとのこと。

「半年のうちに、スタッフの半数以上をお払い箱にした。情に流されて大金を無駄使いしてたんだ。その他の連中も、実はさほど優秀ではなかった」とラッリは言います。

「後にジョンの親友のひとりに、こんなことを言われたよ、『わかるだろ、ジョンは捨て犬を保護してたのさ』と。そう言うわけで私は徐々に、本当に欲しいスタッフを集めていった。そして、かなり優れたジャーナリズムを実践したんだ」

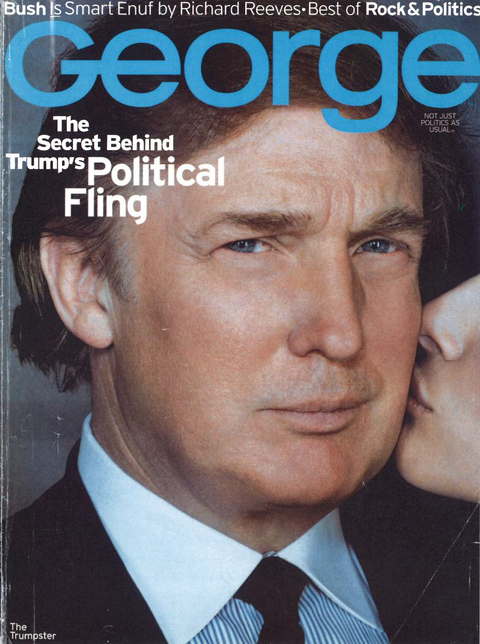

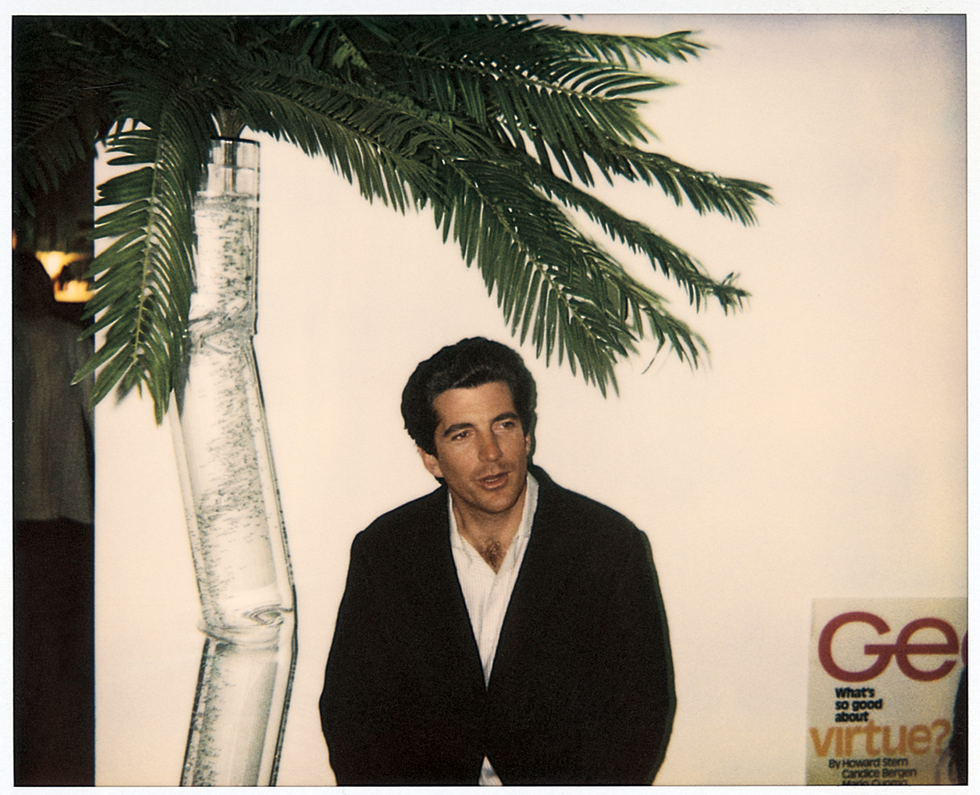

ラッリが編集長を務めた最初の号がニューススタンドに並んだのは、2000年の3月。表紙はドナルド・トランプで、ヘッドラインには「トランプの政治的奔放さに隠された秘密」と打たれていました。ラッリはこの雑誌のビジネスサイドにいる人間の中にトランプを知っている者がいたことから、このアイディアを思いついたと言っています。(ペッカーはすでにアシェット社を去っており、この表紙には関わっていません)。当時のトランプは、有名ではあるけれど嘲笑されることも多い不動産デベロッパーで、倒産を何度も経験しており、まだリアリティショーの『アプレンティス(The Apprentice)』には出演していませんでした。

彼はビジネスページよりもタブロイド紙のゴシップコラムのほうがお似合いの人物なので、『ジョージ』の元スタッフたちは、ケネディ・ジュニアなら絶対に彼を表紙にしなかっただろうと思っていました。

「トランプタワーに行って、メラニアと彼のポートレートを撮ったことを憶えてるよ。撮影中、彼はずっとメラニアの尻を触っていた。『まったく反吐(へど)が出るぜ』と思ったね」と語ってくれたのは、マット・バーマンです。彼はこの撮影の少し後に、『ジョージ』を去りました。

「周囲の連中に悩まされてばかりで…、そういうのが周りをぐるぐる回ってたんだ。ジョンが亡くなってからはたぶん、周りにいたのはクズみたいな奴らばかりで、ぼくは頭がクラクラしてるような状態だったよ。これだけははっきり言えるけど、ジョンだったら絶対にトランプを表紙にしなかっただろうね」。

ラッリ体制がスタートしたころに編集部を去ったブラッドリーは、「トランプは、ぼくらが表紙に起用するような人間ではなかった。なぜなら彼は、ジョンが信奉していたようなものを何ひとつ持ち合わせていなかったからだ」と語っています。新しい編集チームについては、彼は次のように言い表しました。

「彼らは基本的に、昔のやりかたを守る連中に『くそくらえ』と言って、自分たちの主体性を確立し、ジョン・ケネディのビジョンに束縛されない雑誌をつくることを広く知らしめたいと、固く決意していたグループだった」とのこと。

新生『ジョージ』では、エリアン・ゴンザレスに関する特集記事が組まれていました。エリアン・ゴンザレスというのは、猛烈な親権争いに巻き込まれて全米の注目を集めたキューバ人の少年です。そしてラッリは、モニカ・ルインスキーを裏切った元友人のリンダ・トリップを巻頭インタビューに持ってこれたことを誇りに思っていると言っていました。

「あれを見てぼくは思ったよ、『なんてこった、さぞかしジョンも墓の中できりきり舞いしてるだろうな』ってね」とブラッドリー。

それでも、ラッリのもとでニューススタンドでの売り上げは増したものの、広告収入は依然として減り続けて、ケネディ・ジュニアの死からおよそ1年半後に『ジョージ』は廃刊を迎えたのでした。

クリガーは言います。「我々は十分に努力した、という結論に至った。やるべきこともやったし、それなりに金も使ったと。あの段階で我々は自分たちの中心的ビジネスに集中しなければならなかったし、『ジョージ』をその舞台に上げられる見込みはなかった。あれはつらい決断だったよ」。

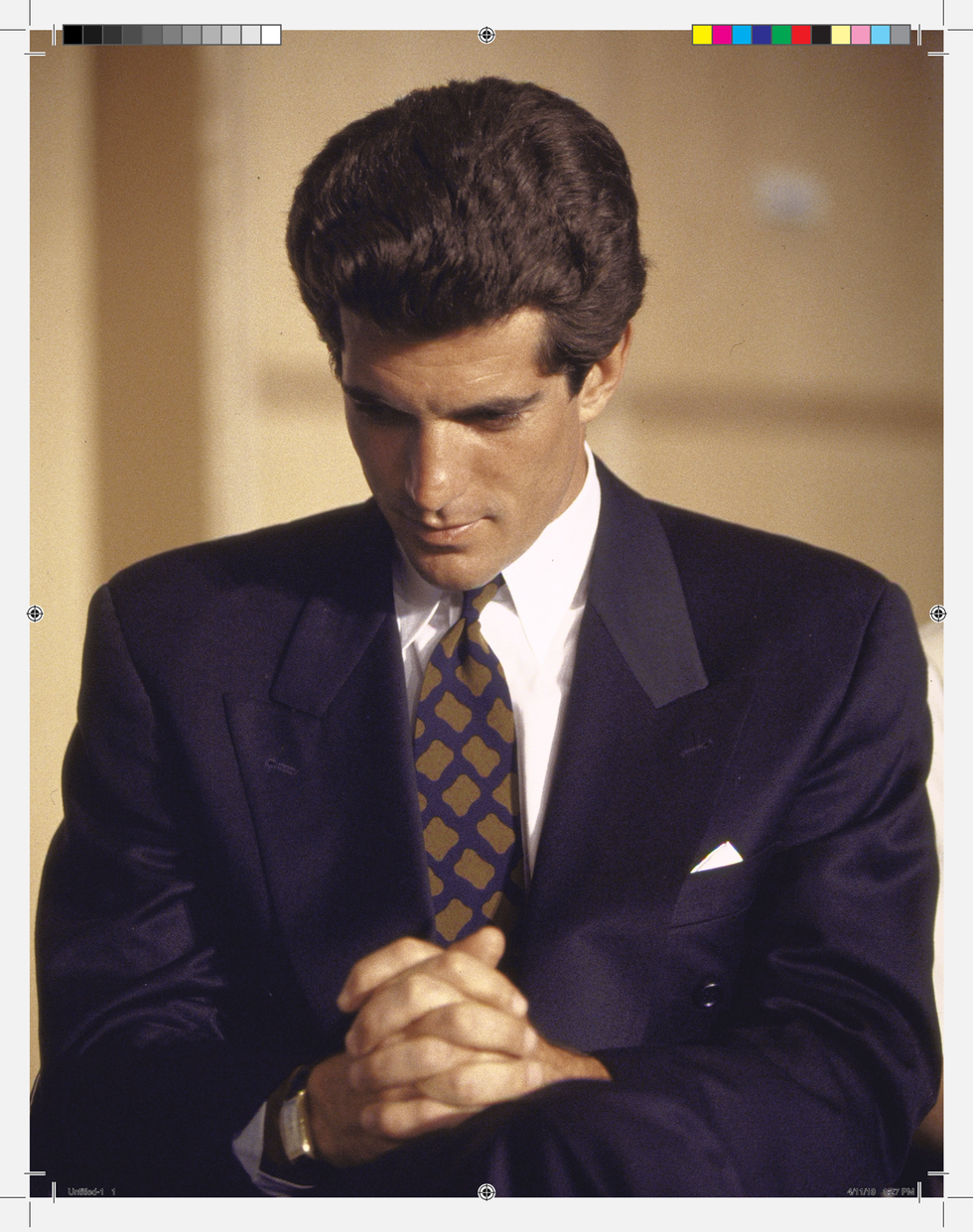

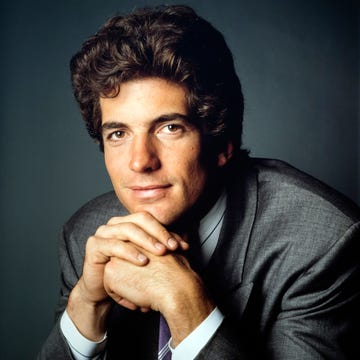

ケネディ・ジュニアの死から20年が経過しても、相変わらず、1つの疑問が未解決のままになっています。はたして彼は最終的には多くの親戚たちの後を追って、公職選挙に立候補していたのでしょうか?

この質問は、彼が受けたほとんどすべてのインタビューに出てきており、そのたびに彼は、「まだそんな要請を受けたことはないよ!」というジョークではぐらかしていました。

今回の取材で話を聞いた彼の仲間の多くは、彼はきっとそうしていただろうと確信していました。ただし、『ジョージ』が彼なしでも続けていけるくらいの健全経営になった後の話ですが…。

「ぼくはずっと、彼にとっては『ジョージ』が一種の環境調査だったような気がしてたんだ。つまり彼は立場を変えて、これまで『ケネディ・ジュニアは次の選挙に出ると思うか』といった質問をしていた連中の側に回り、そちらからの視点でものを見たかったんじゃないかって…」と、ブラッドリーは言います。

「これはなかなか頭のいいやり方だと思ったよ」

もしもケネディ・ジュニアが、『ジョージ』の経営基盤を盤石なものにすることができて、しかるのちに例えば上院議員にでもなっていたとしたら…。その後の『ジョージ』は、どんなふうになっていたでしょうか?

「もし、あの雑誌がずっと出続けていたら、いまの時代にぴったりの雑誌になっていただろうね」とクリガーは言います。

「政治やミレニアル世代の意識に、もっと真正面から取り組む雑誌になっていたと思うよ。たぶん、政治家ベト・オルークやマサチューセッツ州選出上院議員エリザベス・ウォーレンなんかが表紙を飾ったんじゃないかな。時代を先取りした素晴らしいコンセプトの雑誌だった思う。あれをずっと維持できていたらよかったんだけどね。いまの時代にこそ求められる、きわめて今日的な雑誌だったからね。いま、ようやく時代が『ジョージ』に追いついたんだよ」

もしかしたらそうかもしれません。

しかし、それは諸刃の剣だった可能性もあります。当然、それまではなかったような「バズフィード(BuzzFeed News)」や「デイリービースト(The Daily Beast)」といった新しいデジタル・メディアとの競争にも晒(さら)されたでしょう。

『ティーン・ヴォーグ』『エル』『GQ』などライフスタイル・マガジンとの競争は言うに及ばずで、これらの雑誌は今日、政治的な話題を盛り上げるのにひと役買っています。実際、『キャット・ファンシー』(愛猫家を対象にした猫専門誌)よりも幅広い読者を獲得しようと思えば、政治を話題にしない限りまず不可能でしょう。

「政治とポップ・カルチャーを融合させた報道は、ただ可能というだけじゃなくて、必須のものになっています。いまはそのレンズを通して世界を見る必要があるんです」と言うのは、「デイリービースト」の編集長のノア・シャクトマンです。

「我々の基本的な使命は、政治とポップ・カルチャーと権力を調査研究すること。私たちがやっているのはそれなんです。ええ、それが我々の使命のひとつにちがいありません」

もしかしたらケネディ・ジュニアは、メディア業界の来たるべき変化を見通していたのかもしれません。ですが、今日の政治ジャーナリストたちは、『ジョージ』が変化を生む触媒となったとは考えていません。

「それ(あの雑誌が残したもの=レガシー)があるかどうかはよくわからない」と言うのはCNNのジェイク・タッパーで、彼は移動手段の将来に関する記事を『ジョージ』に書いています。

「そもそも、ジャーナリズムにレガシーがあるとも思っていないしね。我々はただ、自分たちにできるベストの仕事をやっているだけだ。我々のやっていることは確かに重要だけど、ジャーナリズムというのは対象が次から次へと変わっていくものだし、大事なのは我々自身ではなく、われわれが記事にしている人たちのほうなんだ」と。

そして、比較的超党派の立場に近かった『ジョージ』の視点と、両極化している今日の視点とでは、天と地ほどの違いがあります。特に、政治的リスクを高める一方のトランプ大統領やその政権に関するソフトで薄っぺらい記事を書こうものなら、たちまち袋だたきにあって、擁護のしようがないというのが当たり前になっている現在においては…。

また、政治的な話題に参加したがる有名人たちに対しては、彼らが誰を支持しているにしろ、その政策を熟知していることが求められています。

カニエ・ウェストがホワイトハウスに姿を現し、そのときに巻き起こった激しい非難を憶えていますか? かつて『ジョージ』に掲載されていた「もしわたしが大統領だったら」のような、有名人による無邪気なコラムは、いまなら格好の非難の材料になるでしょう。この20年で文化のほうがようやく『ジョージ』に追いついてきたのかもしれません。

しかしながらその一方で、「いつものような政治だけではありません」という『ジョージ』のキャッチフレーズには、傲慢で挑発的で、リアリティショーのスターから大統領になった男によって、新しい意味が与えられてしまったというのも事実と言えるでしょう。

「『ジョージ』は政治を活性化しようとしたんだ」と言うのは、MSNBCのトークショー「ハードボール」のホストであるクリス・マシューズです。彼は『ジョージ』の創刊号に、議会を高校のようにする方法について書いていました。

「私個人は、政治にこれ以上の色付けは不要だと考えている。ケネディ・ジュニアはたぶん、糊(のり)がきいてこわばったシャツには色付けが必要だと考えていたのだろう。『こういうものには、化学調味料をちょっと足さなきゃ!』って感じでね」と締めくくってくれました。

From Esquire US

Translation / Satoru Imada

※この翻訳は抄訳です。