この原稿は、米国のカーメディア「Road &Track」のシニアエディター、カイル・キナード氏が同メディアに発表した記事の日本語訳です。

「BBL」が編集するカーカルチャー

日本を旅すれば、多くのものを持ち帰ることになります。思い出、シャツの袖についたラーメンの染み、シャワートイレにまつわる驚きのエピソードの数々──。

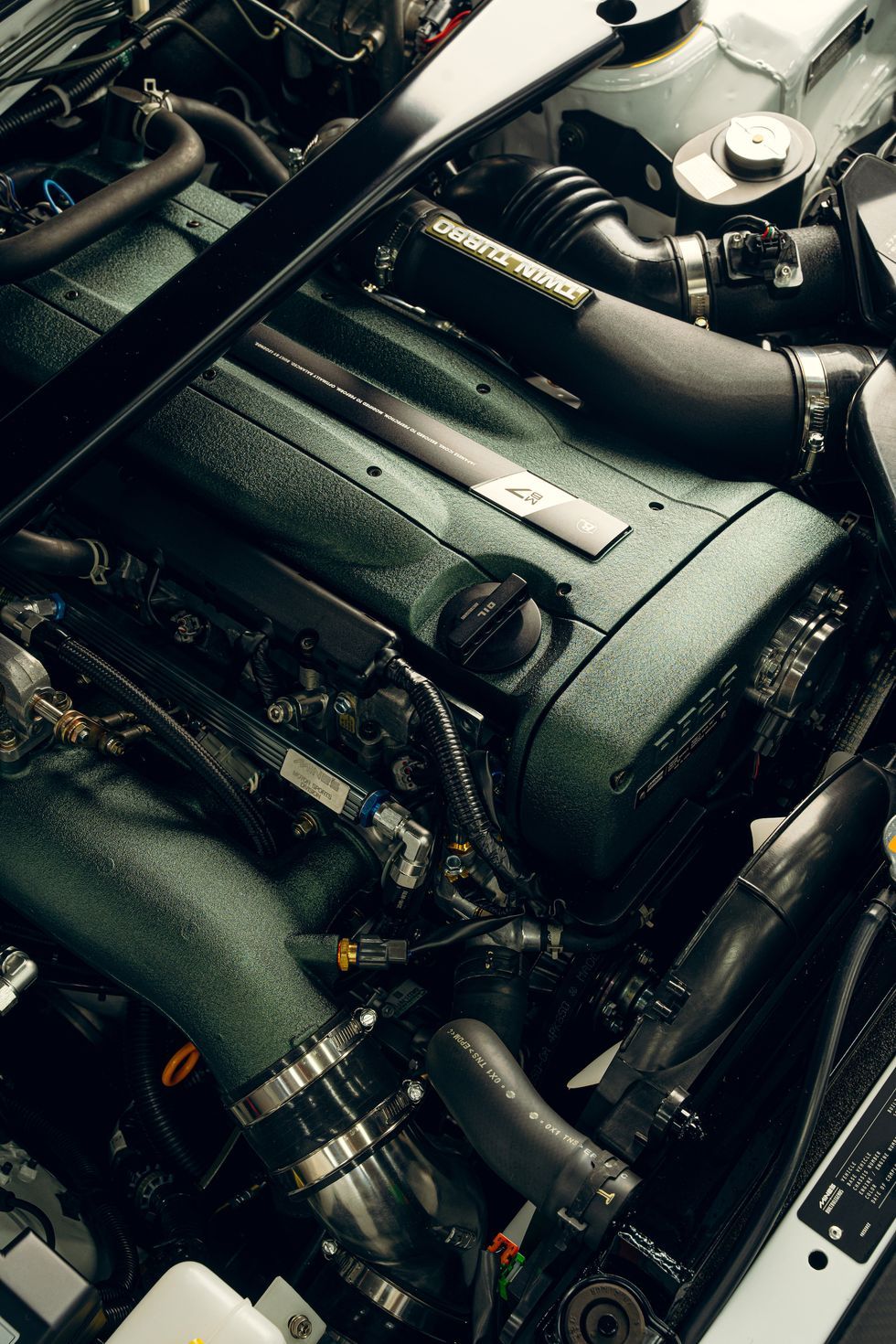

でも、私自身にとって何よりも忘れがたいのは、今なお耳に残るあの咆哮(ほうこう)です。それは…鉄製のアメリカンクラッカーのようなツインターボをぶら下げた、あの直列6気筒の甲高い歌声のことを言っているのです。

スロットルを踏み込めば、のどかな田舎道が650馬力の爆音に包まれます。ターボの音色は5000rpmに達するあたりで峡谷を吹き抜ける一陣の風を思わせる魔笛となり、7000rpmに到達すると、車体が宙に浮かび上がってしまのではないかと言うほどの巨大な悲鳴となって轟(とどろ)きます。

鼓膜は痺(しび)れたままですが、旅の土産としてはなかなかのものです。

「Mine's & Built By Legends R33 日産スカイラインGT-R」というのが、今回のモンスターに与えられた名称です。この長いネーミング、1度では覚えられないかもしれません。筋道を立てて説明するためには、東京の都心部から2時間ほど西へドライブしなければなりません。そしてついに、あの伝説的な峠道でその「GT-R」との邂逅(かいこう)の瞬間を迎えたのです。

「日本という国について、正しい文脈で語り直す必要がある…というのが、私たちの考えでした。日本の文化を深く理解するためです」と述べているのは、Built By Legends(ビルト・バイ・レジェンド=BBL)の共同設立者である、“マサ”ことマサハル・クジCEOです。

クジ氏とともにBBLを設立したパートナーのカツ・タハカシ氏の2人が、日本発のニュースやカルチャーを扱うスタートアップ企業の同僚として出会ったのは、もう20年以上も前のことです。日本生まれの2人ですが、どちらも幼少期から海外で暮らしてきたため、インサイダーとアウトサイダーの視点を備えたユニークな感覚の持ち主でもあります。そんな彼らだからこそ、あるチャンスに目をつけたのです。

彼らが見つけたその使命とは、「日本の自動車文化を世界に提供すること」でした。

いかにしてその文化を洗練させるのか、という課題

カリフォルニア州にあるウィロースプリングス・レースウェイでの苛酷な撮影を経て、DVD『ザ・ドリフト・バイブル(The Drift Bible)』のプロジェクトを成功させたことが、フォーミュラD(編集注:改造した市販乗用車によるドリフト走行によって競われるモータースポーツのカテゴリーのこと。アメリカで行われている)の人気拡大にもつながりました。

そのDVDの販売をしながら、英語字幕つきの『ベスト・モータリング(Best Motoring)』シリーズを製作し、アンダーグラウンドレースの世界を西洋に紹介したのです。日本のチューニング・カルチャーに魅了されている人なら、BBLの仕事によって興味がもたらされた可能性は高いでしょう。

「日本におけるカーカルチャーの人気ですが、そもそもは違法運転から始まったものと言えるかもしれません。その流れから映画『ワイルド・スピード』シリーズが生まれ、さらにシーンの土台となって根づいたとも考えられます。私たち自身、そのようなカルチャーを否定すべきものだと考えているわけではありませんし、なぜ人々が魅了されるのかも理解できます」と、クジ氏は言います。「ですが、それをいかにして、さらに洗練させるのか? といった課題は残りました」

“カルトクラシック”として、日本の文化を世界へ

2018年、2人はさらなる飛躍を遂げます。

互いにメカニックでもなければ、営業マンでもありません。ですが、映画やCM制作に携わってきた経験から、日本を代表するショップやサプライヤーとの深いコネクションを持っていました。日本の文化をありのままの形で、世界に向けて全面展開することを目指したクジ氏とタカハシ氏は、そのミッションをBBLと名づけました。日本のチューニング界のレジェンドたちと手を組み、“カルトクラシック”として打ち出したのです。

最初の1台となったのが、ホンダ車のチューニングで知られる日本のスピードショップ「Spoon(スプーン)」とのパートナーシップで誕生した「EG6ホンダ・シビック・ハッチバック」でした。続いて、日産「スカイラインR32 GT-R」が誕生します。ロジスティクスの管理を受け持つBBLが複数のショップとの協力関係を構築し、完璧を追求する名匠たちの目の前に純白のキャンバスを広げたのです。

その思いは大企業をも動かす

BBLにとって3番目のプロジェクトとなった「R33 GT-R」で協力を仰いだのが、伝説のGT-Rチューナーとして知られる「マインズ(Mine’s)」であり、その手による直列6気筒エンジンです。RECARO(レカロ)製のシートは、日本の大手繊維メーカーである東レの「ウルトラスエード」という独自のファブリックに張り替えられました。1975年の設立以来、主にレーシングカーの開発・製作を手掛けてきた「ムーンクラフト(Mooncraft)」が、この「R33」用の一体型カーボンバンパーを供給しました。カーボン製のボディパネルとウイングも同様です。

マインズが「GT-R」用に開発したブリヂストン「RE-71R」を進化させた、幅265mmの4本のタイヤがBBL専用につくられました。さすがはBBLと言うべきでしょう、グローバル規模のタイヤメーカーも、このプロジェクトに参加することになったのです。

ツインターボエンジンの手配も順調に進みました。しかし、個々に独立したパーツやアイデアの数々が集合体として一体感を奏でることは可能なのでしょうか?

実際ハンドルを握れば、チューニングカーを運転しているという感覚は拭えません。その点はむしろ、狙い通りと言った所なのでしょう。この「GT-R」のエキゾーストのアイドリング時の安定感は、まるで超低音域のオペラ歌手さながらの音色を奏でます。シフトレバーを1速に入れ、クラッチを切り、箱根の山々に囲まれた歴史ある峠道を駆け抜けながら、フライホイール(※編集注:クランクシャフトの端部に取り付けられた弾み車 のこと)の立てる微かな音が心地良く響きます。

一説には、「ドリフト誕生の地」とも言われる箱根ですから、そのことが頭をよぎらないはずはありません。細く長い箱根の山道に連なる全てのコーナーが、これまで幾多のドライバーの挑戦を退けてきたのです。まさに度胸が試されます。圧倒的な胆力が求められるのです。

勢いに乗った「GT-R」がブレーキングを思い留まらせ、コーナーの奥深くへと飛び込んでいこうとするかのようです。クラッチをもうひと蹴りし、スロットルを突き上げます。激しく震えるブローオフバルブ(※編集注:ターボチャージャーつきエンジンを搭載する車に取り付けられた圧力開放バルブ )が大きな溜息をつくまで絶叫が支配し、視界の全てが霞(かす)みます。

「滑らか」とは決して言えない箱根の舗装路でなお、この車はモータースポーツのクオリティを確かに感じさせてくれます。硬さのある乗り心地ですが、安心感が伴っています。

まるでGT3のレースを彷彿とさせる、たっぷりとした距離感と苛酷なカーブを備えたコースが、高速により圧迫されるこの車を静かに包み込むかのようです。「一日中でも攻め続けていたい」と感じるほどの、精巧を極めたチューニングと、不屈とも思える仕上がりです。BBLの「GT-R」には、それを可能にする力がみなぎっていました。ただし、ガソリン不足を告げるインジケーターが点灯すれば、さすがに引き返さないわけにはいきません。

工房で目にした驚きの光景

日本製のチューニングカーを巡るコレクター市場は、これまでになく熱を帯びています。「25年ルール(※)」が輸入車に適用されたことで、日本生まれの「GT-R」に憧れを抱き続けてきた米国人たちにも、ついに門戸が開かれたのです。とは言え、今回の1台はやはり特別なものでしょう。青天井の予算によって生み出されたのは明らかです。

(※:25年ルールとは、年度登録から25年以上が経過した車であれば、右ハンドル車の走行を法律で禁止しているにもかかわらず、輸入を認めるという米国の特別ルール。「25年規制」と呼ばれることもあります)

競合ひしめくレストモッド(※編集注:老朽化などで劣化した車を修復し、さらにカスタマイズすること)の世界に対して、日本円で数千万円と値の張る1台を送り出すにはどうすれば良いのでしょうか?

伝説を生むほかありません。

中山敏和氏が、会釈をしながら両手で名刺を差し出します。その名刺には「テクニカル・スーパーバイザー」という肩書が記されており、優秀な部下たちを抱えているのをうかがわせます。ですが、ショップ内に足を踏み入れれば、中山氏こそがマインズの技術監督であるばかりでなく、技術部門そのものであることが分かります。

マインズの名声をよく知る人にとって、これは驚くべきことかもしれません。屈強さと高い信頼性を備えたエンジンで有名なマインズと言えば、日本のチューニング業界では伝説と呼ぶべき存在です。その後、世界進出も果たしています。

トレードマークのカラーリングが『Super Street(スーパーストリート)』誌の表紙を飾り、また、プレイステーションの『グランツーリスモ』シリーズにも登場しています。ただし、世間の注目を浴びるようになる以前、マインズ創業者である新倉通蔵(にいくらみちぞう)氏が目指していたのは、「日産車を速く美しく走らせることだけだった」と言います。

その新倉氏が当初から着目していたのが、エンジンコントロールユニットを用いたチューニングの可能性でした。ピークパワーよりもチューニングの妙によって、信頼とカリスマが築き上げられてきたのです。

「車づくりはエンジン開発から始まるのではありません。まずサスペンションやブレーキの組み立てがあり、正しく曲がり、正しく止まる車であることが重要なのです」と新倉氏は言います。「そのうえで、対応するエンジンを積むのです。そうして初めてバランスが保たれるのです」

このバランスこそ、マインズにとっての秘伝のタレと呼ぶべきものです。1000馬力のロケットエンジンなど発注しようとすれば、門前払いになるでしょう。同社のビジョンは優れた車をつくることであり、ビジネスの拡大ではありません。決して大きいとは言えないショップで仕事が収まっているのは、そのためでしょう。

階段を上り、エンジンルームに通されます。中山氏の作業台には6本のピストンとそのロッド、輝きを放つアルミ製のシリンダーヘッドが並べられています。いずれもBBLのエンジンのために開発されたものです。

中山氏は実に35年近くも、日産の6気筒ツインカムターボだけを手掛けてきました。マインズにより出荷されるエンジンはどれも、技術部門そのものである中山氏自身が手作業で組み上げたものです。

すぐ横の控室には50個ものRBエンジン(編集注:1984年から2004年まで日産自動車が製造していた自動車の直列6気筒ガソリンエンジン )のブロックが、まるで煙草のカートンのように積まれています。1年をかけて50基すべてのエンジンを、走行可能な状態に仕上げていくのです。新聞紙を広げた牛乳箱の上に置かれたRBヘッドを使って、手作業によるポート加工と研磨のテクニックを披露してくれました。

「マインズのエンジンであるならば、いつでもスムーズでなければなりません」と、中山氏は言います。「鍛造クランクシャフトと高圧縮のパーツを用いることで、エンジンはまるで自然吸気のようにクイックな反応を示すのです。忘れてはならないのがバランスです」

中山氏は今もなお、自らが手掛けるエンジンを少しでも進化さるべく、探求を怠ろうとはしません。「ここにあるのは耐久性の高いエンジンです。理論上は、一日中9500rpmで回し続けることが可能です」

「理論上は、ですか?」

中山氏は眉を上げ、微かな笑みを浮かべます。新倉氏から声がかかり、彼のオフィスへと招かれました。背後を振り向くと、まっさらのシリンダーヘッドを見つめた中山氏が考えに沈んでいる姿が目に映りました。

奈良で出会った吉田夫妻

奈良市の郊外に古い工場を構える「ガレージヨシダ」の敷地面積は、日本の基準からすれば広大な印象を与えます。「GT-R」マニアにとっては、ディズニーランドに匹敵する聖地でしょう。創業者の吉田光造氏が両手を後ろ手に組みながら、私たちの到着を待っていました。

BBLの「R32」と「R33」、そしてこれから始まる「R34」のプロジェクトの根幹を担うのが、このガレージヨシダです。マインズのエンジンの完成に先立ち、ボディシェルがこのガレージで組み上げられるのです。

「GT-R」のレストアショップなら、日本各地にあるでしょう。日産も自らファクトリーレストアを行っています。そんななか、BBLがガレージヨシダに白羽の矢を立てたのは、その「GT-R」に対する献身的な姿勢が類を見ないほどだからです。

ガレージヨシダに持ち込まれた「GT-R」を吉田氏なら、「わずか6時間で丸裸に分解してしまう」と高橋氏は言います。ショップの両脇の棚には、そのことを証明するパーツの山がぎっしりと詰め込まれています。

丁寧にラベルが貼られたパーツの数々を見れば、分解と同じようにスピーディな組み立てが可能であることが想像できます。しかしそれは、単に吉田氏が「GT-R」に精通していることのみを示しているのではありません。「GT-R」の改良への熱意こそが、吉田氏を突き動かす源なのです。

「日本人は、手を加えたり改良するのが好きですから」と、クジ氏は言います。「車をチューンナップすることを、特別なことだとは考えていないのです」

吉田氏が箱のひとつから、「R33」用のスラットタワーバーを取り出します。GT-Rの抱える一般的な問題として、純正パネルの下部に水が溜まりやすく、そこから腐食が起きてしまうことがあるそうです。そこで吉田氏が開発したのが、高強度鋼板の一体成型による補強パネルでした。

ただし、その補強パネルの製造を請け負うメーカーが現れるまでには、7年という年月が必要でした。その程度で諦める吉田氏ではありません。現在は、フロント部分のサブフレームの開発が進められています。

立て続けの質問を、吉田氏はお世辞か何かだと疑ったようでした。「ああ、そうですか」と繰り返しながら、自作したシャシー用の作業台に載せられたユニボディをしげしげと眺める私のことを、どこか面白がっているようにも見えます。そして、腕組みをして眉間にしわを寄せながら、日本語で話を続けます。

吉田氏が初めてレストアした「GT-R」は、彼自身の愛車でした。状態の良いものが手に入らず、ボロボロの車両を引き取ってよみがえらせたのです。「よそのディーラーやショップで断られた車であっても、うちではできるだけ引き受けるようにしています」と吉田氏は言います。「それぞれの車から、多くのことを学べるからです」

これは果たして、ボヤキでしょうか?

「もっと単純に考えることもできるのではないですか?」と、私は疑問を伝えます。「なぜ、全損したシャシーを復活させたり、特注のストラットタワーバー(※編集注:サスペンションの車体取りつけ部左右を連結する棒状の部品 )を開発するのでしょうか?」

彼はひと言も発せず、あごを撫(な)でながら肩をすくめました。そんなことなど、これまで考えたこともなかったようです。

値札に並ぶ無数のゼロ。

その先にある、ものづくりへの情熱

すっかり日の傾いた京都駅のホームに、新幹線が滑り込んできます。東京までは500km超という遠距離ですが、この高速鉄道に乗ればわずか2時間ほどの移動に過ぎません。サッポロビールを味わいながら、物思いに耽(ふけ)るには最適です。

この新幹線もまた「GT-R」と並び、日本ならではの驚異と呼ぶべきものでしょう。傾斜を苦にすることもなく、スムーズにパワーを発揮し、乗客を裏切ることなどありません。

時速200マイル(約322km/h)で新幹線同士がすれ違う瞬間に空気は空洞化し、目が吸い込まれるような、耳が何かで撃ち抜かれたかのような…形容しがたい感覚に襲われます。それでも、なみなみとグラスに注がれたラガービールは一滴たりともこぼれないのです。

これこそが、日本のものづくりの粋であり、醍醐味なのです。列車がル・マンのスピードで走ってはいけないのか? 手づくりのドライカーボン製ボンネットの支柱は、鋼鉄製のものに勝ってはいけないのか? そんな問答は無意味かもしれません。なぜそのようにつくられているのかと言えば、それが最良だからなのです。

コストの問題ではありません。その考え方が理解できないというのであれば、BBLがつくるものに価値を見出すことは困難となるでしょう。もちろん、全ての人向けたものではありませんが…。

「Mine's & Built By Legends R33 GT-R」もまた他の多くの抽象的創造物と同様に、いくつものゼロの壁がそびえたちます。ちょっとやそっとで値切れるような額ではありません。そう、きっちり50万ドル(約7500万円)という値がつけられているのです。

ラグジュアリーなコンドミニアムさながらの販売価格ですが、そんなレストモッドは他にもいくらでも存在します。ただし、販売店に並ぶブティックスーパーカーの大半は、これほど細部にこだわってつくられているとは言えません。この「GT-R」の価値を正当に評価するには、それなりの見識が求められるでしょう。

手作業により磨き上げられたインテークポート(エンジンのシリンダーヘッドを構成する部分の一つで、燃焼室へ空気や混合気を吸入する吸気口)を見つめる新倉氏のあの眼差しや、「GT-R」の目に見えない複雑さについて滔々(とうとう)と語る吉田氏の表情の輝きを知らなければ、立ち並ぶセロの羅列は、どこまでも長く感じられてしまうかもしれません。

ただし、実際にその場を訪ねれば、話は全く違ってきます。

つくり手たちと出会い、試乗し、クジ氏とタカハシ氏が丹精込めて生み出した「GT-R」の真価に打たれて、帰路に就くことになります。あの咆哮を忘れることなど、生涯ないでしょう。

Source / Road & Track

Translation / Kazuki Kimura

Edit / Ryutaro Hayashi

※この翻訳は抄訳です