筆者のリン・ダーリング(Lynn Darling)は『Necessary Sins』『Out of the Woods』の作者であり、『ワシントンポスト』『エスクァイア』『ハーパーズ バザー』『エル』などにも寄稿するニューヨーク市に在住のライターでした。そんな彼女はこう切り出します。

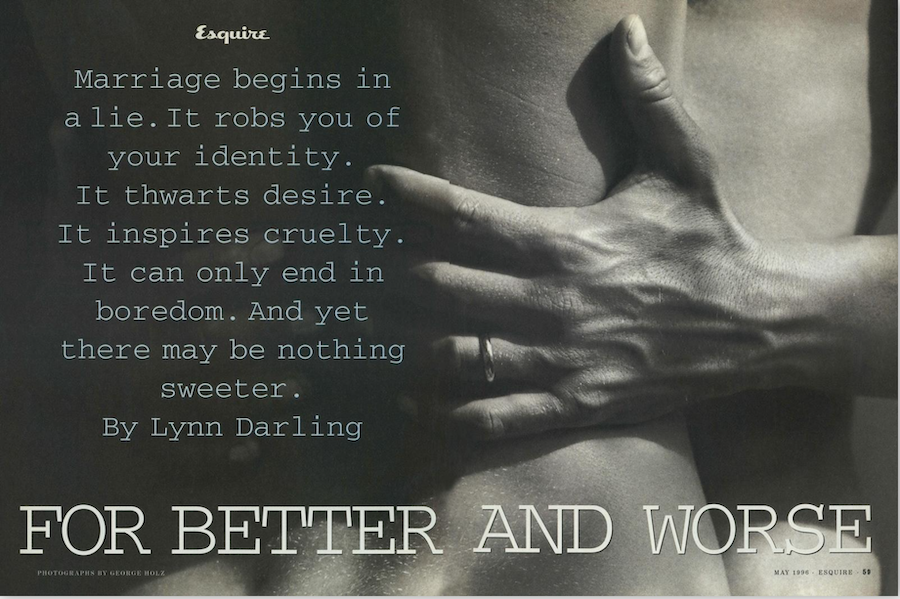

「結婚は嘘から始まります。結婚は、あなたのアイデンティティを奪います。欲望を妨害します。残酷さを呼び覚まします。最終的には退屈でしかありません。けれど、これほど甘美なものも他にないのではないでしょうか―――」と。

業界内の権力のある年上男性の庇護のもと、仕事も私生活も安定させることがキャリアウーマンの成功への近道だった1990年代。多くの人がSATCのキャリー・ブラッドショーとミスター・ビッグの行方を毎週追いかけ、リュック・ベッソン監督は自身の作品に起用した女優と次々結婚し、上司/部下やら教師/生徒といった権力格差をはらんだ恋愛や不倫が横行していった時代…と言っても過言ではないでしょう。

それからおよそ4半世紀を経ながらも、現在日本で話題の(関西テレビ放送制作・フジテレビ系列)ドラマ『エルピス—希望、あるいは災い—』のヒロイン・女性アナウンサーの浅川(長澤まさみ)もまた、“できる男”上司の斎藤(鈴木亮平)の庇護のもと公私ともに安定したいという欲望と葛藤していました。

ではここで、再びカレンダーを90年代に戻せば…『ワシントン・ポスト』『ウォール・ストリート・ジャーナル』の大物編集者と結婚し、『エスクァイア』を含め『ハーパーズ・バザー』『エル』などで活躍する花形ライターとなったリン・ダーリングは、90年代の女性たちの憧れの存在として次々に恋愛や結婚に関するエッセイを発表していきました。しかし1996年に、元夫レスケイズが57歳にして突如亡くなったことで、自身の選択と向き合うことになります。

そのとき当時44歳のダーリングは、長文エッセイを『エスクァイア』を発表していました。その記事を今回、アーカイブから掘り起こします。この記事を読めば、前出のドラマにおける浅川と斎藤が結婚したのちに待ち受ける事態が予想できるかもしれません。ダーリングのリアルな告白からは、人生と仕事上のパートナーを巡る普遍的な葛藤が読み取れるでしょう。

それでは、US版『Esquire』1996年5月号に掲載された彼女の記事の抜粋をご覧ください。

※この文章には差別的表現も含まれますが、90年代当時の無理解・人権感覚の鈍さを理解していただくため、そのまま掲載しています。

私が結婚したのは10年前のこと。1月だというのに厚かましいと言えるほど暖かな日でした。母のつくってくれたドレスに身を包み、父の家を出て、橋から飛び降りるバンジージャンパーと変わらない向こう見ずさをもって私は、結婚したのでした。

私は当時34歳で、“初々しい花嫁”というわけではなかったのですが、団塊の世代、中産階級の専門職、それに見事なまでの自己言及性(self-refferential=自分で自分を分析・解説すること。やがて論理破綻する)を擁した、私の属する狭い世界では、これぐらいがちょうどよい年頃。私のようなタイプの人間は、若いうちには結婚しません。

私たちが20代の頃は、結婚と言えばタッパーウェアパーティー(※)と同じくらい時代遅れなものだったのです。結婚式の前日、両親の車でドライブしているとき、熱に浮かされたような、現実感が薄くなったような、それでいてものすごく誇らしく、でも何だか居心地が悪いような、無謀で、まるで二足歩行の処女航海に出た乳幼児のような気分になりました。

- ※ タッパーウェア社は1946年に、プラスチック製の家庭用保存容器を開発。そして販売員が自宅に人を招き、実演販売するホームパーティー商法を採用していた。そうして女性が自宅で収入を得ることを可能にし、その販売員は1950年代のおける女性の成功モデルとして脚光を浴びることに。しかし作者リン・ダーリンが20代の頃になると…つまり70年代には、それは時代遅れのものであった。米国では合法でも、日本ではマルチ商法と並び違法。

他者から見た「私」に酔う

私が彼と結婚したのは、自分で思う「私」よりも彼が思う「私」のほうが好きだったからです。彼と結婚したのは、彼を愛していたから。それに他の誰といたときよりも、彼と一緒にいるときのほうが、もっと自分自身リアルだと感じられたからです。当時、私が「リアル」という言葉をどういう意味で使っていたのか? それは今ではよく分かりませんが…。

きっと私は、彼の瞳に映し出された自分の姿に気を良くしていたのでしょう。あの頃はバージョンの違う「私」が2人いたのです。「自己破壊的な物語に恋する混乱状態の少女」と、夫から見た私=「考古学者のような好奇心を持って断崖絶壁で下を見つめていながらも、落ちる心配のない大人の女性」です。

私が彼と結婚したのは、彼がフォード・マドックス・フォード(※)を愛していたから。彼が完璧なマティーニを作るから。私たちが喧嘩しても壁が崩れないから。彼が私の知る他のどの男性よりも男であることに慣れていたから。彼が何でもなさそうな顔をしてみせながら責任を引き受けていたから。普通の人々が日々の暮らしのなかで見せる優しさに誘われて、彼の目が涙に潤んでいたから。だから、私は彼と結婚しました。

- ※ フォード・マドックス・フォード(1873-1939年)、イギリスの作家、批評家、編集者。第一次世界大戦をテーマにした作品が多い。代表作の『The Good Soldier』は、 20世紀の優れた文学作品リストに頻繁に選出されている。文芸媒体の創刊編集に携わり、新しい才能の発掘にも貢献した。

これまで私が耳にしたことのある結婚の理由のどれと比べても、私の理由は特に良くもなければ悪くもありませんでした。結婚の決断というものは、光のもたらす視覚効果や時計の針の音、間違いだらけで信頼のおけない心臓の鼓動から緊急呼び出しをもらったタイミングで下されるものなのです。

もし夫の肺がんについて現時点の余命宣告を私がリアルに信じたのであれば、私は結婚していなかったでしょう。皆には「そんなことはまだ分からないだろう」と言われますが、私は自分が再婚するとは思えません。とは言え、感傷的にサッティー(※)をするつもりもありません。それより、一度目に結婚を決断したあとで自分たちに何が起きたか知りながら、どうして二度目の結婚に踏み切る人がいるのか? 私には単純に想像がつかないのです。

- ※ 妻の殉死。ヒンドゥー教の古い慣習で、夫婦のうち夫が先に亡くなった場合、その火葬の薪の上で妻が焼身自殺をすること。

夫婦とは「殴り合って気絶したボクサー」

現代のアメリカの夫婦は、まるで殴り合って気絶したボクサーのようです。互いの汗にまみれ、疲れ切ってクリンチをブレイクすることもできず、倒れないためには互いにしがみついているだけの、そんな2人。

最近、週刊誌で特集されるのは結婚の現状を憂う記事で、エッセイストたちは夫婦の貞操を支持する立場を明確にしています。その統計によれば、少なくとも女性にとっては、「結婚は健康に悪い」という結果が出ています。既婚女性の精神衛生状態は米国内で最下位です(語るも不思議なことですが、既婚男性は最上位です)。トークショーではスケープゴート(身代わり)を探して、フェミニズムや経済、政府、マスメディア、下層階級、上層階級、果ては地球温暖化までやり玉に挙げています。週末ともなれば、チェーンホテルの窓のない殺風景な部屋で、信徒牧師(※)や依存症回復プログラムの経験者が「どうやって結婚生活を維持するか教えます」という触れ込みでセミナーを開いています。

離婚弁護士さえも事態を憂慮しており、アメリカ法曹協会では今や「結婚保全プロジェクト」なるものを後援しているとか。

- ※ 信徒牧師(lay ministry)=正式な聖職者ではないが、牧師のやる職務に従事している人のこと。例えて言えば、人材不足の会社で非管理職社員がマネージメントを担うようなこと。

しかし、ヘンリー・アダムス(※)が指摘したように、幸せな結婚というのは偶然の産物です。手近にいる赤の他人の男と底知れぬ深い穴へ飛び込み、何年か後に自分の存在の核と相手の存在の核が渾然一体となった状態で浮かび出てくるというようなことを、本質的には提唱している制度なわけで、そんな結婚が私たちに要請していることを考えれば、(想定よりも)ずっと多くの結婚が終焉を迎えることは不思議ではなく、ずっと多くの結婚が殺人で終わらずに済んでいることこそが不思議なのです。

それでも、結婚というものそれ自体がまともに機能していないという考えには、神経過敏な私たち現代人に深い脅威を感じさせる何かがあります。まるで結婚なしには、最後の救命ボートを放り捨ててしまったも同然かのようです。大家族や近所の人たちとのボウリング・リーグ、二大政党制、教会での食事会、こういったものをお互い名も知らないジムの顔見知りとの仲間意識やプロザック(抗うつ剤)がくれる優しげな労い(ねぎらい)と引き換えにしてきた結果、私たちは「2人」の国になるに至ったのです。結婚をめぐる現在の状況は、文化の衰退、道義心の脆弱化を測るバロメーターになっていると言っていいでしょう。

- ※ ヘンリー・アダムズ1838-1918年)。アメリカの作家、歴史家、思想家。

結婚とは迷路であり、筋書きであり、牢獄であり――そして生きる理由でもある、そういう奇妙な慣習です。ほとんどの人にとって結婚は、人生を物語る際の背骨であり、自分がどんな人間で、どこから来たのか、その感覚が凝縮された叙事詩です。結婚とは、われらが偉大なるアメリカ文学というわけです。

しかし、私たちはMTV(※)のほうが似合う国民です。

- ※ エムティーヴィー。Music Televisionの略。アメリカの音楽番組専門のケーブルテレビ放送。

「幸福」でブランディングされた結婚

かつて、結婚は道理にかなったものでした。お金と子どもに関する場合、結婚には意味がありました。今や結婚はもはや経済的な契約ではなく、感情的なリップコード(※)となっています。私たちが望むのは人生において穏やかに着地し、落下の衝撃を和らげ、打撃を減じるものなのです。私たちは幸福を求める思いの全てを、結婚に賭けてしまいます。それは、賢明な投資戦略とは言えません。音もなく揺らめく恋の感覚から至るような結婚はないのだろうか――もちろん、そんなものはあり得ないのですが、それでも私たちは諦めきれずにいます。そんな結婚を夢見てしまうなんて、想像力が全くもって欠落しているからでしょうか。

- ※ パラシュートを開くための紐。

第2回へつづく

Translation: Miyuki Hosoya

Edit: Keiichi Koyama