「HBO」と「スカイ・アトランティック」の新たなドキュメンタリー番組『Very Ralph(原題)』が、2019年11月15日に放映されました。

「Ralph Lauren(ラルフ ローレン)」の歴史はおそらく、1つの帝国と新たなファッションを生み出し続け、そしてそれを維持する方法を示す最高の例と言えるでしょう。このドキュメンタリーの冒頭部分では、部屋や服装、髪型の表現にさえ使われる「とってもラルフ ローレン的(very Ralph Lauren)」という形容詞を、「ニューヨーク・タイムズ」紙から引用したことを綴っています。

そして、自らの名前が形容詞にさえなるということは、彼が「成功を収めるためにあらゆる手段を尽くし、努力を惜しまなかった」ということも意味しているのです。「ラルフローレン」は、ネクタイブランドから始まりました。

その後、彼はまもなくメンズウェアのデザインを開始し、不安定な商用をワッペンをつくっていた時期を経て、レディスウェア市場にも参入しました。さらにスポーツウェア、アクセサリー、ホームウェアと多角化し、ついにはストリートウェア市場にも参入しました。

「ラルフ ローレン」は、リンドン・B・ジョンソン政権時代の保守的なアメリカの反発を受けながらも、50年が経った現在に至るまでローレン氏自身のブランドであり続けています。「当時の一般人や金持ちは、派手な服装にはそれほど関心がありませんでした」と、Bloomingdale's(ブルーミングデールズ)のバイヤーは語ります。

メンズウェアの大きなターニングポイントになったのは、「ある特定の年」ではありません。それはラルフ・ローレン氏自身に寄与するものです。

「ラルフ ローレン」のプレッピー広告は、WASP(米国の保守的な白人エリート層)を本来の場所へ回帰させるものでした。「ラルフ ローレン」なしでは、「TOMMY HILFIGER(トミー ヒルフィガー)」も存在しなかったでしょうし、「Aimé Leon Dore(エイム レオン ドレ)」や「NOAH(ノア)」のような「プレッピー2.0」ブランドも間違いなく生まれなかったことでしょう。

「ラルフ ローレン」は、「RALPH LAUREN PARPLE LABEL(ラルフ ローレン パープルレーベル)」のタキシードに身を包むシニアから、「ポロ ラルフ ローレン × パレス」のコラボアイテム(わずか数分で完売)を手に入れようと更新ボタンを連打する若者まで、あらゆる世代に愛されてきました。

これはローレン氏が、どの分野にも入念に取り組んでき賜物です。ローレン氏とそのブランドは、アメリカ文化のあらゆる側面に触れながらも、アメリカーナを見事に体現してきたのです。ネイティブアメリカン風のプリントが施された厚手のツイルオーバーシャツであれ、裕福な実業家の学者風ブレザーであれ、「ラルフ ローレン」の特徴が消えることはないでしょう。

また、このブランドは現在、成熟しています。

カントリークラブやアイビーリーグ、中西部の牧場のようなアメリカンドリームは今やパロディにさえされますが、依然としてそんな夢を抱いている人がいることも確かなのです。トランプ的な警鐘が鳴り響くこの時代において、アメリカンドリームを信じることは非常にアメリカ的なこととも言えるでしょう。

そしてローレン氏は、この夢をまだまだ信じていますし、我々のそれを信じることの大切さも教えてくれるのです。『Very Ralph』が描いたように、彼自身がアメリカンドリームをかなえることで数十年にわたってアメリカ人らしさという感覚でワードローブを満たしてきたわけですから。

ファッションにおいてイタリアが台頭している中、それでもアメリカ文化はなおも、世界の基準とも言えるのです。皆さんもそれを実感していませんか? そして、「その一部になりたい」と誰もが心の片隅で願っているに違いないのです。

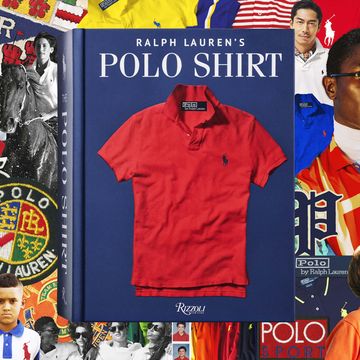

そうして、われわれはそんな思いとともに、ポロ選手の刺しゅうが胸に施されたオックスフォードシャツを手に取り、そして着こなし、その欲求を(ほんの少々ですが…)満たしているわけです。

Source / Esquire UK

Translation / Wataru Nakamura

※この翻訳は抄訳です。