学問の世界から現実の世界に目覚めたオッペンハイマーの懺悔

終戦後の1947年11月25日、マサチューセッツ工科大学の講堂で、若者たちは立ったり座ったりしながらも信心深く、オッペンハイマーによる科学における「総告白(カトリックで人生全体の懺悔をすること)」に耳を傾けていました。彼は、アダムとイヴが罪を背負い楽園を追い出される理由となった「知識の実」になぞらえ、こう語りました。

「どんな俗悪やユーモア、あらゆる誇張表現でも消し去ることのできない、本質的な意味で物理学者は”罪”を知ってしまった。それは、決して失われることがない知識だ」。

その半週間前、諮問委員会の他の8人のメンバーは――「議論の余地はないが、憂慮すべき点がないわけでもない」と前置きをしながら――主要な任務としての合意、つまり「核兵器を提供する、より多くの核兵器を」について、その準備を進めていく委員長の献身を称賛の念を持って見守っていました。

これは彼の存在の曖昧さは、そして、先細りへと向かう人生という旅路の最初の一歩、つまりアンビバレンツ(両義性・矛盾・混乱)へと進む一歩でもあったのです。

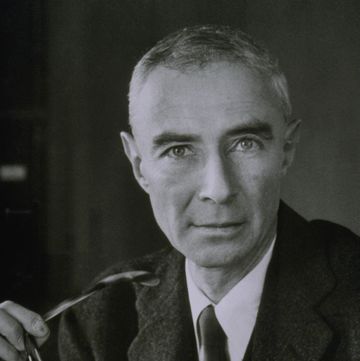

後に、苦境に立たされた彼は政府の真の利益ではないにせよ、「政府の要望に応えるために誠心誠意尽くしたとは言いにくかった」という非難に対し、「私は自分の仕事、なすべき仕事をした」と答えました。それは字義通りの意味以外もたず、あらゆる期待された回答を省略した冷たい表現でした。ロバート・オッペンハイマーが最善を尽くして到達しようとしていたのは、まさにその精神的解放(disposession≒宗教的に悪霊から解き放たれること)の頂点であり、しかしそれを彼ができなかったのは、断捨離できずにあまりに多くの荷物を抱えて人生の旅路を歩んでいたからに他なりません。

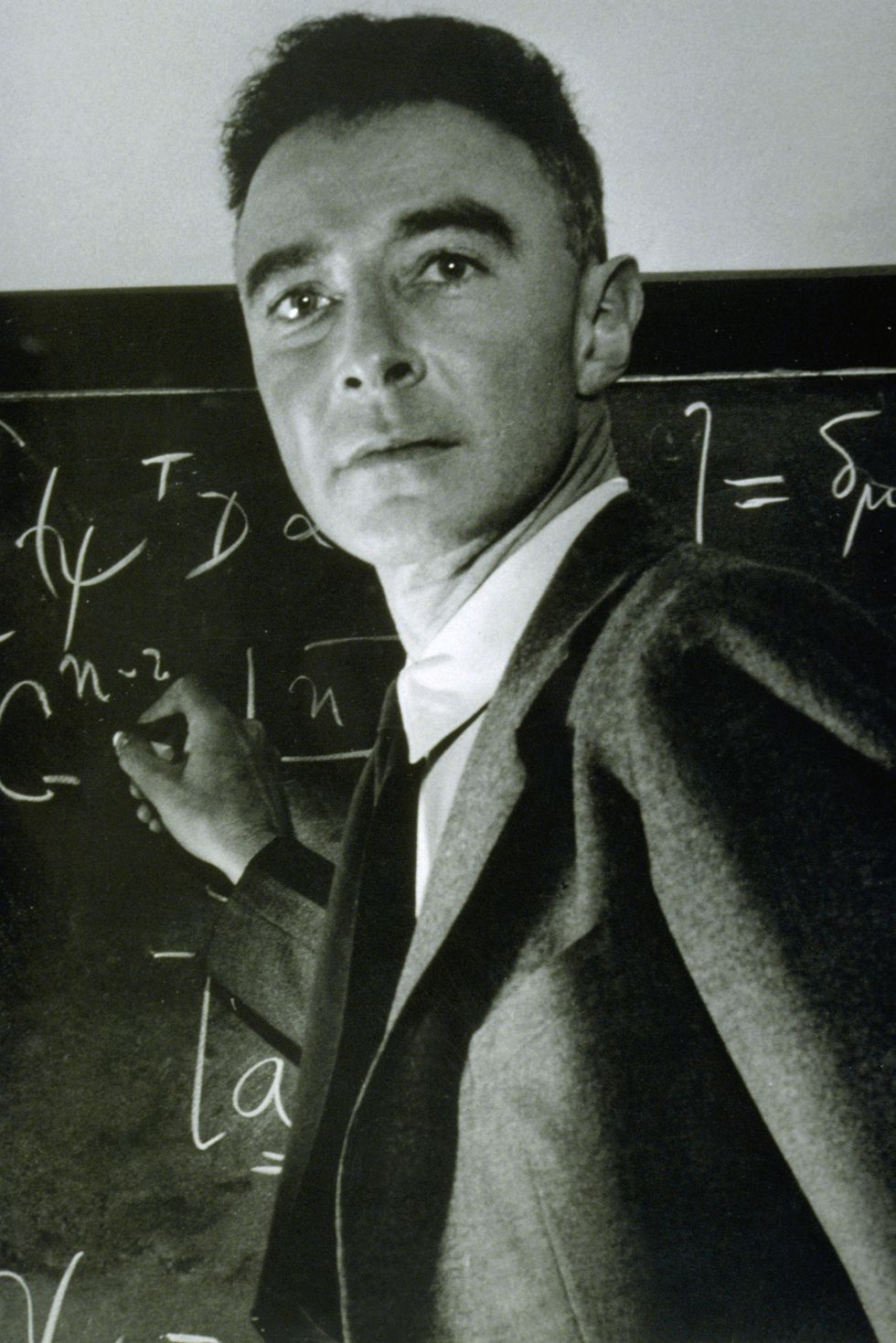

オッペンハイマーは平凡な世界に慣れ親しむことなく、単身で大いなる世界へと足を踏み入れてしまったのです。彼以前の有名なアメリカ人物理学者は皆、その概念の広さよりも機械の大きさで目立っているような、一種の大いなる何でも屋でした。それに翻(ひるが)るかのごとく、オッペンハイマーはヨーロッパへと渡り、そこで得たものを持ち帰った理論物理学者の第一世代を代表する人物となったのです。彼は科学をほとんど宗教的な職業と考え、高等物理学をその典礼における最も崇高な詩と考えていたのでしょう。

抽象化に対するこの感受性は、彼が実務に没頭する前の数年間に、共産主義に惹(ひ)かれた最も妥当な説明のように見えます。マルクスのメッセージは、もし彼が自らのシステムを 『科学的社会主義 』と呼ばなければ、これほど説得力のあるものにはならなかったでしょう。オッペンハイマーは、ナチスを恐れて共産主義者に近づいたのだといつも語っていました。ですが1939年に、スターリンがヒトラーと友好条約を結び、一部で協力関係さえ築いたとき、オッペンハイマーは決して批判的なものではなかったものの、反発に近いものを示しました。スターリンは結局のところ、マルクス主義の別称であり「空想的社会主義」に対比する存在の「科学的社会主義者」であった…つまり、オッペンハイマーが知らないことを知っていたのかもしれません。

1945年7月、「水爆の父」として知られる物理学者エドワード・テラーはロバート・オッペンハイマーに対して、「ロスアラモスの物理学者たちからトルーマン大統領に対し、日本への原爆投下を中止するよう嘆願してしてくれ」と呼びかけます。「彼は丁寧で説得力のある話し方で言いました」と形容しながら、テラーは後にこう語っています。

「『科学者がその威信を政治的発言の場所として利用するのは、不適切だと思う』と言うのです…われわれの運命は、この国で最良で最も良心的な人々の手に委ねられていました。そう、彼らはわれわれが持っていない情報を持っていたのです」と言います。

彼は物理学の代弁者として政府に、政府の代弁者として物理学に発言する義務を自らに課していたのでしょう。一方が食事を提供し、もう一方が客であり、味に関する論争は金を支払う側の味覚で判断されるような、不均衡すぎる同盟関係を見守る守護天使となっていたのです。

オッペンハイマーは、このようなこの特異な天と地をつなぐ使者の勤めを、およそ5年間続けていました。彼は、何ができて何ができないかを最終的に判断し、その結果、他の人々の野心と、その野心に生命と力を与える公的資金との間番となっていたのです。

最終的にオッペンハイマーを圧倒することになる敵の軍隊への最初の新兵は、カリフォルニア大学の物理学部の旧友たちでした。そこは彼の故郷であり、それまで彼が意識的に傷つけ、これから傷つけられることになる人々と出会った場所でした。

彼はバークレー校、そして物理学においても「出る杭(くい)」となり、嫉妬を呼び起こしながらも憧れを抱かせるような、壮大なる存在へと昇りつめていきます。彼は知らず知らずのうちに、人々が見上げた特別な明るい月が落とす大きな陰影となっていったのです。

カリフォルニア大バークレー校では、オッペンハイマーは(広島に投下された原子爆弾の「リトルボーイ」に使用された濃縮ウラン235を製造した)物理学者アーネスト・ローレンスを主人(所長)とする家「バークレー放射線研究所」で、名誉ある客人以上の存在にはなれませんでした。ローレンスは、物理法則の限界を広げた偉大な装置でノーベル賞を受賞しています(注:ローレンスは1939年、粒子加速器の開発によりノーベル物理学賞を受賞しています)。

1946年、ローレンスは材料試験加速器(Materials Testing Accelerator、MTA)を設計しましたが、これは、彼の個人的な後援者である有力者たちにさえあまりにも高価で巨大な機械でした。彼はMTAの構想をAECの総合諮問委員会に提出しましたが、オッペンハイマーから「想像力に富んではいるが、期待されるようなことはできない」構想だと一蹴され、ショックを受けました。

しかしながら、ローレンスはあまりにも強力な権力者でもあったため、このような雑な処分には耐えられませんでした。恥をかかされた彼は激怒。怒りに駆られて、彼は国防省と原子力合同議会委員会に向かい、(おそらく何らかの)約束をして彼らをたぶらかし、その結果、AECは折れるしかなくなり、材料試験用加速器を購入せざるを得なくなりました。が、オッペンハイマーの指摘どおりこの装置は、さっそくダメになってしまいます。

オッペンハイマーの的確な判断力を証明したこの事件は、ローレンスの傲慢(ごうまん)を収めるどころか、逆に助長させることになります。その後ローレンスは、バークレー校で職場放棄の汚名を着せられていたようになります。というのも彼自身、高名な学者でありながら、すでに大きな野望を実現してしまったためか、あるいは実験結果に挫折してしまったのか、研究することをほとんどやめてしまっていたのです。彼はその時点で、他人の野心をくじくためだけの存在となり、あらゆる疑念や悔恨を乗り越える不屈のアメリカ人としての誇りと自信を放棄した人物となっていったのです。

ロスコー・ウィルソン少将は1951年1月、長距離兵器に関するAECの委員会に空軍代表として出席していました。ウィルソン少将は自国の最も権威ある科学顧問が、熱核兵器の現在の見通しについて懐疑的であり、原子爆発を検知する装置の早期改善についても悲観的であり、さらに今その時代を生きている人々が原子力による航空機が存在することに冷ややかな反応を示すことを認識します。そして「献身的な空軍人」として、それに深く動揺しながら司令部に戻ることになりました。

自分の夢に冷水が浴びせられたこの後、ウィルソン将軍は「オッペンハイマーの行動パターンは、国防に決して役立たない」と感じたことを。(空軍)情報局長に表明しなければならないと感じます。

ウィルソン将軍がこの神聖なるものに石を投じたときには、すでに周囲には怪しい匂いが漂っていました。1949年9月、ソ連が初めて核実験に成功しました。そうなるとオッペンハイマーは、「いかなる星の異星人も到達し得ない兵器を保有している」と慢心したアメリカ国家における自己満足の象徴で居続けることはもはやできなくなりました。そして、個人的にもその自己満足を共有することもできなくなります。

その一方で一般人や普通の役人たちのほうは、「オッペンハイマーしか知らない独自の秘密は自国独占している」と当然のことと思っており、「盗まれでもしない限り、その秘密が失われるはずない」と考えます。1950年にドイツ出身の核科学者クラウス・フックスがスパイ容疑で逮捕されたのが発端となって発覚した、ソビエトによるスパイ事件「ローゼンバーグ事件」以降も彼らはその誤解を信じ続けていたのです。

さらなる核兵器開発を目論む「水爆の父」エドワード・テラー、ルイス・ストローズとの対立

エドワード・テラーは、それを信じるほど愚かではありませんでした。彼は理論物理学者であり、その功績と直感力はオッペンハイマーにかろうじて及ばない程度でしたが…テラーのロスアラモス研究所での貢献は、オッペンハイマーの才能に比べてささやかなものでしたが、それは彼は戦争の最中に広島に投下された原爆よりも、量的にさらに恐ろしい熱核兵器を追い求めていたからです。ソ連の偉業に対するテラーの最初の反応は、熱核兵器への追求を再開するための公的な必要性と個人的な機会を認識することでした。

テラーはオッペンハイマーに電話をかけ、今何をすべきかを尋ねましたが、その答えは「落ち着きたまえ」という忠告でした。この返事でテラーは、原子力委員会の諮問委員会委員長が、その責務であった核開発競争を放棄しようとしていることを確信しました。

テラーが意気揚々と「スーパー」と呼んだ核兵器「水素爆弾」への反対意見には、道徳心による疑念も混じっていましたが、それは現実的な疑念に比べれば小さなものでした。しかし、ソ連に対して失ったアドバンテージに対するオッペンハイマーの救済策は強大な核兵器を目指すことではなく、比較的控えめな核兵器に注力し、「中心地だけでなく戦場でも原子の力を機能させる」ために設計された小型核兵器の開発を推し進めることでした。さらに、「米国を破壊できる」というソ連の自信を失わせるような防衛システムを開発することだったのです。

このことに対し、総合諮問委員会の5人の同僚がオッペンハイマーに同調し、テラーが目論む絶対的地位確立の企てである開発の優先順位を下げることを推奨しました。オッペンハイマーは後に、「その意見の不自然にも感じる一致に、驚きを感じた」と公言しています。

AECの委員のほうも、ある一人を除く科学顧問たちの意見の一致に一瞬たじろいだようでした。そこでたじろがなかったのが、あの(のちの原子力委員会委員長になる)ルイス・ストローズだったのです。彼は臆することのない性格の持ち主であり、科学顧問全員の反対意見を聞くや国防長官に警鐘を鳴らし、大隊を招集してトルーマン大統領に「スーパー」の突貫計画を断行するよう手紙などで説得します。そして、それに成功するのでした。

この敗北に対するオッペンハイマーの反応は、「総合諮問委員会の委員長職を『スーパー』に必要な熱意をもたらしてくれそうな人物に譲る」という提案でした。アチソン国務長官はこの申し出に対し、「お願いですから辞任したり、計画を覆したりするようなことは公言せずに、この決定を受け入れてください」と返答しました。オッペンハイマーは留任しましたが、後に本人が語ったように、「公の場で対立する方法を見つける」ような変人だと一時的にでも見なされたことに困惑していました。

そして1951年6月、プリンストンで開催された兵器会議で、テラーが水爆を実用化する方法を携えて登場しました。そのとき、オッペンハイマーへの信頼は失われ、彼の意志は衰えつつある時期でもありました。ですが、彼の昔ながらの直感力は相変わらずさえわたり、その場にいた誰よりも早くテラーの躍進を察知したのです。

「甘く、愛らしく、美しい」と彼は言ったとされています。それがどこであろうと、発見され得るものは発見されるべきであるという、彼の初期における信念の火種が突如燃え上がったのです。ここで再び、彼は彼自身の赦(ゆる)しを見つけたのです。

以来、彼はテラーを手助けできることは何でもしようと心に決めました。しかし、過渡的に妨害した人々から感謝や許しを得るには、彼はあまりにも長く疑惑の罪を引きずっていました。テラーの急進から数カ月後、オッペンハイマーは総合諮問委員長の任期を終えました。彼も彼の上司たちも更新する気は全くありませんでした。彼は、トルーマン大統領からの「君は祖国によく尽くしてくれた」という温かい感謝の言葉とともに、その場を去ったのです。

そして大統領はトルーマンからアイゼンハワーへと代わり、ルイス・ストローズが原子力委員会の委員長となりました。オッペンハイマーへの敵意がそのまま審判の法衣をまとうことになります。

Translation: Yumiko Kondo