委員会のスタッフはロチェスターのジャーナリストに、オッペンハイマーによるピーターズに対しての「酷評」の一部を提供します。その公表によって告発されたピーターズは職を失い、結果として告発者であるオッペンハイマーは他の物理学者からの抗議に悩まされることになりました。

オッペンハイマーにとってピーターズに与えた打撃よりも、自分自身に引き起こした打撃のほうが大きく感じ、旧友の一部と共に引き起こしたダメージをさらに悲観的に受け止めました。彼はロチェスターの新聞社に手紙を送り、「どの共産党とも関連がない」と言うピーターズの否定に言及しながら、自身の言葉は「優れた学生であり、強い道徳原則を持つ男性の名誉と誠実さを貶(おとし)めるものとして受け取られないことを願っています...」と述べました。この免責事項はほとんど意味を成し得ることもなく、もちろん効果もありませんでした。アメリカの大学で避難所を探し求めたピーターズですが、それも成功せず、インドで教鞭(きょうべん)をとることになりました。

世間から共産主義者と見なされ、かつては愛していると思っていた女性を慰めようとした望みのない試み。スパイ行為を働いたかどうかわからない友人をかばおうとした失敗。そして、敵対する人物に彼自身が感づいた際に、追い払おうと行った中途半端な試み――これら3つの不穏な行動によって、執拗に彼の周辺を探ろうとした検察官にとってオッペンハイマーが不利になる材料となるわけです。

しかし、これだけでは不十分でした。オッペンハイマーの罪は道徳的な呵責の罪と言えます。彼は熱核時代の影に思いを馳(は)せ、人類が自らの滅亡に向かって進む潮目の中で身を縮めてしまったのです。それは紛れもなく重罪でした。

ジーン・タトロック、ハーコン・シュヴァリエ、バーナード・ピーターズは、遠い昔に壊れた断片でした。しかし、ロバート・オッペンハイマーの過去を現在と同様であると定義することができない限り、満足な評決を下すことができない訴訟手続きにとってそれらの発掘は不可欠でした。これらのわずかな逸脱が、重大な犯罪の象徴となったのです。

政府に忠実ゆえ広島に火を放つという決定に異を唱えることができなかった罪

それぞれのケースにおける彼の振る舞いは、ロバート・オッペンハイマーの一部分の兆候であり、ある人はそれを救済の一部だと考えるかもしれません。彼の最も厳格な自己でさえ、私的なものを公的な自己に一律に包含することはできませんでした。ジーン・タトロックへの言動も、「スーパー」への反動も、同じように手に負えない心が解放したものと言えるでしょう。

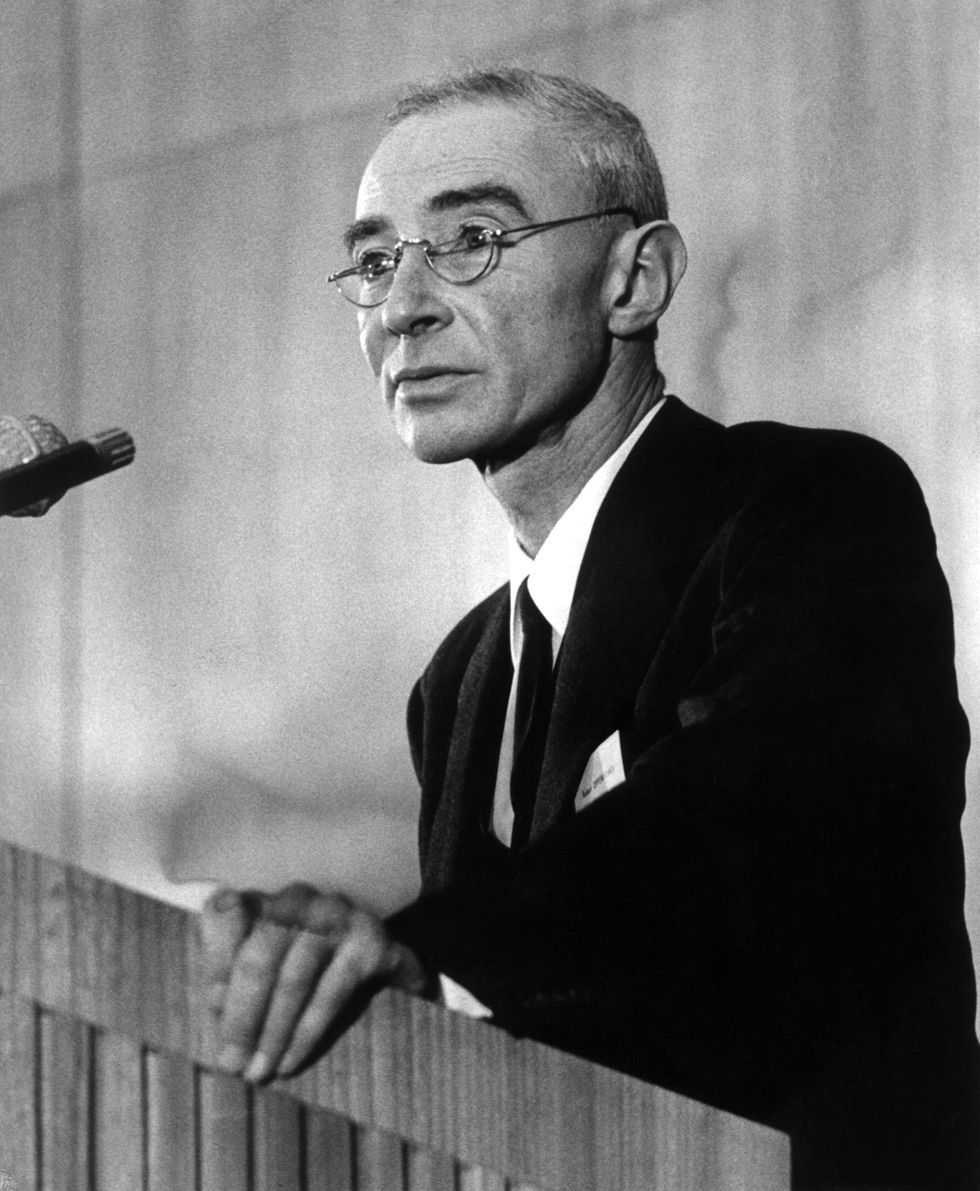

オッペンハイマーは、陪審員を選ぶ権利を与えられた検事ルイス・ストローズが選んだ3人の委員からなる人事保安委員会の前で裁判にかけられました。公聴会は3週間以上続き、その記録は約990ページに及びました。その大部分は、水素に関する決定の歴史について、結論の出ない掘り下げに費やされました。8人の検察側証人のうち6人は、「被告人が上司たちに行ったとされる誤ったアドバイスが主な内容である」という証拠を提出しました。

3人の裁判員のうち2人が、オッペンハイマーに有罪判決を下しました。2人の名前は今では忘れ去られていますが、その当時彼らは名士でした。2人とも命令に従順であり、思想の自由の神殿が特定の分野で、思想の自由を疑われている人物を罰するときほどその神殿の前で熱狂的になることはなかった時代の命令に従ったのです。

このように彼らは、オッペンハイマーが「スーパー」に直面した際のためらいが、彼らの判断の決定的な要素ではないことを理解してもらいたかったため、「いかなる人も自らの意見のために裁かれるべきではないという(委員会の)深遠で前向きな見解を記録する」必要があると感じていました。彼らが許せなかったのは、ジーン・タトロック、ハーコン・シュヴァリエ、バーナード・ピータースでした。人は亡霊の罪で裁かれることもあるということです。

彼らの調査結果は、偽らざる悪意が宿る原子力委員会に送られ、ルイス・ストローズ自身が、ロバート・オッペンハイマーを将来の任務に不適格とするAECの多数意見の作成を担当しました。

「軍事情報部、連邦捜査局および原子力委員会の活動は、全てある時期において、彼の虚偽と誤認の影響を感じたことがある」

この野蛮な儀式の後、慣例である和解が行われたました。オッペンハイマーは、あらゆる物質的な安らぎとともに枯れていくことを許されました。彼は依然として高等研究所の所長であり、ストローズは理事でした。それぞれがその地位を保っていました。

実際、オッペンハイマーを引き留める動議は、そのわずか3カ月前に、彼が 「信頼性と信用性の許容基準をはるかに下回る」と公式に判断した同じ人物によって、研究所の理事会に提出されました。もしストローズの主義主張が彼の恨みと同等であったなら、新しい理事を見つけるか、新しい評議員を見つけるかの選択肢を理事会に与えたかもしれません。しかし彼は、評議員仲間の機嫌をうかがい、自分の名誉を犠牲にしてでも名誉のひとつを守りたいと考え、自分の都合の限度を超えて復讐(ふくしゅう)を迫ることはしませんでした。

物理学者たちがどのような憤りを感じたとしても、自分たちの専門コミュニティ以上の誰かを悩ませるまでには至らず、やがて彼らでさえ悩まむことはなくなりました。エドワード・テラーは、オッペンハイマーの裁判で検察側の証人であったことが明らかになった後、初めて出席した物理学会で冷遇されました。しかし、恐るべきストローズに出会ったときには、物理学者たちの敬意に変化はありませんでした。攻撃されない免責は金を払う者に与えられるのです。

エンリコ・フェルミとI.I.ラービは、オッペンハイマーと共に一般諮問委員会の「スーパー」に対する初期の諫言(かんげん)に加わっていました。それでもストローズは彼らに祝福を注ぎ続け、彼らもそれを享受し続けていました。おそらく、民主主義社会と全体主義社会の違いは、犠牲者の経済性にあるのでしょう。全体主義者は卸売業者を抑圧しますが、同様の事態に陥ったとき、民主主義者はある階級の代表者を叱責(しっせき)し、その模範となる人物に頼って他を屈服させることで同じ効果をもたらす市場価格を管理するのです。ロバート・オッペンハイマーが物理学者の原型であったのは、彼が脅かされ得る人物であったからにほかなりません。

1945年の夏、彼は疑心暗鬼に陥っていたテラーに、この国の政治家たちは「最も良心的で優れた人物たちであり……他の人々が持っていない情報を持っている」と確信させるためにできる限りのことをしました。

彼の栄光が燃え盛る間、反対の証拠に触れる機会が増えているにもかかわらず、彼はその言葉を信じていました。クリシュナでもなく、科学でさえもなく、彼にとって神となったのは政府でした。広島に火を放つという政府の決定に異を唱えることができないように、彼に火を放つという政府の決定にも異を唱えることはできないのです。

すべてに加担した罪に責めさいなまれるオッペンハイマー

好奇心旺盛な人々が彼自身や彼の人生について質問を持ちかけると、彼はしばしばJ・ロバート・オッペンハイマーに関する原子力委員会の公聴会の記録に最も注意を払うようすすめました。この彼の衰退の記録は、彼にとってほぼ公認の伝記となったようでした。この文書は彼にとって、常に最も重要な権限を持っていました。政府の文書であるという点で…。

失脚して間もないある日、彼は本人よりも自分の人生を痛いほどよく知っている来客と一緒に座っていました。「私を悩ませるものは、共犯性なのだ」と、ロバート・オッペンハイマーは言いました。

しかし、来客はその共犯関係はどこにあるのだろうか?と疑問に思いました。

原爆をつくること、水爆に抵抗すること、バーナード・ピーターズを糾弾すること、バーナード・ピーターズを擁護すること、ジーン・タトロックのもとを去ること、あるいは夜のわずかな時間に彼女のもとに戻ること、ハーコン・シュヴァリエを傷つけること、あるいは彼を助けようとすること、政府にあまりにも無疑問に仕えること、あるいは十分に疑わずに仕えること、私たちが人生を混乱させ、人生が私たちを混乱させるようなこと――そのようなことの、どこに共犯関係があるのか?

「すべてにだよ…」。ロバート・オッペンハイマーはそう答えました。

この言葉の主旨は? 誰がこの言葉の中に本当の意義を見いだせるでしょうか? 見当をつけるなら、一人の人間が短期的にせよ歴史を大きく変えるというのはおそらく幻想であり、長期的には歴史はすべての人を打ち砕くというのは確かに事実であり、ロバート・オッペンハイマーが今でも私たちの心を動かすことができるという感覚かもしれません。彼は歴史の征服者であるという幻想とその犠牲者であるという事実の療法を抱えて生きてきた、数少ない人物の一人だったからです。

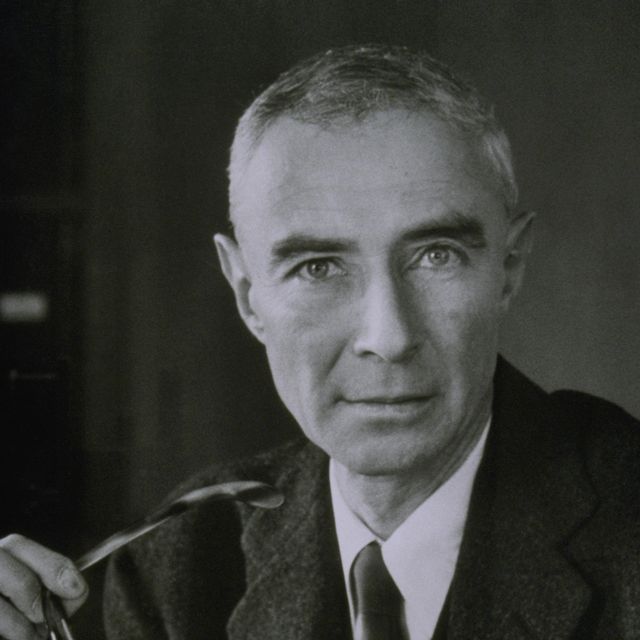

しかしそれは、古い写真に写る彼の目を見て、言いようのない気高さ、つまり、あらゆる種類の無価値なものの中を通り抜け、最悪のことをし、最悪のことをされ、それでもその全てのくだらないものと誹謗(ひぼう)中傷の中でも輝くことができるような強固なものへの対峙(たいじ)から始まる、およそ内的な考えには壮大すぎる推測です。

1967年2月18日、オッペンハイマーはニュージャージー州プリンストンの自宅で死亡。62歳だった。アメリカ政府に原子爆弾という武器を与えた彼は、亡くなるまで政府の監視下に置かれた。

彼の死は控えめなもので、追悼式は完璧でした。ジュリアード弦楽四重奏団が葬儀でベートーヴェンの弦楽四重奏曲第14番嬰(えい)ハ短調を第1楽章だけ演奏しました。そこで嬰ハ短調を選んだのも、それを短く終わらせる決断をしたのも、彼自身の決断であったと考えるべきでしょう。彼の葬儀には重要人物がやって来て、良心の呵責に悩まされることになるでしょう。しかし、彼らを居心地悪くすることは決してオッペンハイマーのやり方ではありませんでした。

生きているときと同じように死ぬときにも、彼は自分の教養と完璧なマナーを同時に表現する方法を見つけようとしていました。嬰ハ短調は、オッペンハイマーやバークレーで彼の元で学んだ理論物理学者志望者たちが、自分たちの洗練さと、見知らぬいとこである実験家たちの粗野さとの違いを宣言するために掲げた紋章と言えます。

今、彼の支持者は散り散りになり、何人かは世間からの誹謗中傷にさらされ、一人はインドに、もう一人はブラジルに追われ、彼自身はこの世を去りました。

当時はまだ若く、無名であったとは言え、嬰ハ短調の空想から離れてプログラムノートを読み、ベートーヴェンが出版社に「この曲は(プロイセン王国の軍人であり、1762年のフライベルクの戦いにおいて左翼を指揮し、攻勢を担った)シュトゥッターハイム中将にささげなければならない」と指示していたことを知るには、彼らはあまりにも純粋すぎたでしょう。その間ずっと、彼らが夢見た小さな部屋の壁には戦士の肖像画が飾られ、全てに無情な裁判官となる未来を具現化していたのです。

[了]

Translation: Yumiko Kondo