1991年のル・マン24時間レースで優勝したマツダは、その4カ月後に開かれた第29回東京モーターショーで新たなフラッグシップ・スポーツカー、「RX-7 FD」を発表しました。これはマツダが誇るスポーツカー「RX-7」の3代目モデルであるばかりか、日本が生んだ最も美しいクルマの1つ。その美しさは、今も語り継がれています。

そんな世界を震撼させたこのモデル誕生の裏には、イギリスの高級車「ジャガー」に魅せられたある台湾出身のデザイナーの存在があったことを皆さんご存知でしたでしょうか?

「子どもの頃、モーターショーに出展され、ボンネットとドアを開けた『ジャガーEタイプ』の写真を雑誌で見たのを覚えています」と語るのは、マツダ「RX-7 FD」のデザインを担当したカーデザイナーのウーファン・チン(Wu-Huang Chin)さんです。「ボンネット全体が前に反転するクルマなんて、それまで見たこともありませんでした。そうして私は、その1枚の写真によって『ジャガーEタイプ』に魅了されることになりました」

そしてその写真は、さらにチンさんのその後の運命を切り拓くことにもなります。

その数年後、1989年のある晴れた日。彼はカリフォルニア州アーバインで、自らが運転するクルマ…もちろん「ジャガーEタイプ」で仕事に向かっている最中でした。フロントガラス越しに見える低いボンネットの美しい曲線と、西海岸の青い空に向かって伸びるフェンダーを見て、思わずほくそ笑んでいたに違いありません。ですがやがて、その微笑みを忘れさせるほどの巨大な興奮が、身体中を駆け巡っていることに気がついたそうです。でもその興奮は、愛車「Eタイプ」の巨大な直列6気筒が発する甘美な音によってもたらされたものではありませんでした…。

その興奮の源とは、愛車「Eタイプ」にも負けず劣らず愛する「仕事」によってもたらされたものだったのです。そのとき、まさにチンさんは伝説をつくるチャンスを手にしていました。そう、今後も語り継がれるべき、壮大な仕事が幕を開けようとしていたのです。

マツダのリードデザイナーであり、初代「ロードスター」の開発において中心的な役割を果たしたことから、「ロードスター」の生みの親とも呼ばれる俣野 努さん(アメリカではトム俣野の名で知られています)。彼はチンさんに、3代目「RX-7」の開発という重大な任務を託しました。二人は、「ジャガーDタイプ」をはじめとするヨーロッパのスポーツカー好きという点で意気投合する間柄でした。

チンさんが、デザイナーとしてマツダに入社したのは1986年。初代「ロードスター」の開発にも携わりました。そこで、前後のファサードに個性を持たせようとしたことが俣野さんの目に留まったのです。

ここから先のお話しをするためにも、チンさんのこれまでのキャリアについても触れておかなければなりません。

高校卒業後、チンさんは台湾の国立成功大学のインダストリアルデザインコースに入学しました。カーデザインは課程の中のほんの一部に過ぎないことを知り、機械工学のプログラムに編入しました。そんな折、日本のクルマ雑誌でアートセンター・カレッジ・オブ・デザインの存在を知りました。

カリフォルニア州パサデナにあるアートセンター・カレッジ・オブ・デザインは、カーデザインを志す学生にとって名門中の名門として知られ、この大学に通った著名なカーデザイナーを挙げたらキリがありません。チンさんは、すでに機械工学の学位を取得していたため、この大学のトランスポーテーション(交通)プログラムの上級クラスの単位を取得することができ、1980年に卒業しました。

「卒業後はGMの面接を受け、1981年にGMの子会社であるドイツのオペルでデザイナーとして働くことになりました。当時のオペルには、クリス・バングル氏(編集注:元BMWグループのチーフデザイナー)や、マーク・ジョーダン氏(編集注:後に北米マツダで活躍)など、アートセンター・カレッジ・オブ・デザインの卒業生が多く働いていました」と言います。

1980年代半ば、マーク・ジョーダン氏がマツダに移籍したのを機に、チンさんはドイツを離れて再びロサンゼルスに戻り、当時開発中だったマツダ「ロードスター」のクレイモデルの微調整にも参画します。その後、「Mクーペ」や「Mスピードスター」など、「ロードスター」をベースにしたコンセプトモデルの上級デザイナーとして参加。そうして取り組み始めたのが、「RX-7 FD」だったのです。

「RX-7 FD」をデザインするのは、非常に困難な作業だったそうです。図面やアイデアをつくっては捨て、つくっては捨てを繰り返し、ディテールに至っては技術者との意見のぶつかり合いは日常茶飯事だったのです。そもそも、チンさんと俣野さんの2人が所属する北米マツダチームは、その後社内コンペとして広島・横浜・イギリスのマツダデザインチームと競う必要もありました。

「『RX-7 FD』には流行に左右されない、時代に耐え得るデザインが求められました。ペブルビーチ・コンクール・デレガンス(編集注:カリフォルニア州で毎年開催される「モンテレー・カー・ウィーク」の中の有名イベントの1つ。クルマ好きの富裕層が多く集まり、数々のクラシックカーが展示されます)への参加は、全てのカーデザイナーにとって大きなイベントですよね。トム(俣野さん)との会話の中で、50年後のペブルビーチ・コンクール・デレガンスに私たちの『RX-7 FD』が出展されている姿を想像してみよう…となったんです。『未来のクラシックカー』こそが、私たちが目標とするべき『RX-7 FD』の開発への道筋だったのです」と、チンさんは話します。

例えばチンさんの現愛車「ジャガーEタイプ」は、多くの自動車デザイナーにとって長い間インスピレーションと見なされてきました。 その魅力は明白です。 あのエンツォ・フェラーリでさえ、そのデザインを称賛したほどです。つまり、この「ジャガーEタイプ」のように 「時代を超えて愛されるマツダをつくる」という目標は、チンさんにとっては「どこか思い上がりが過ぎるのはと感じ、とても傲慢な姿勢のようにも思えました」と言います。ですがチンさんは、世界的な大プロジェクトの一端を担うチームメンバーであることを再確認し、そして、美しいものを生み出すことこそが自分の生業だと自覚するのでした。

「当時のデザイントレンドは、有機的で丸みを帯びたフォルムで、『ジャガーDタイプ』のようなクルマからインスピレーションを得たいと考えていました。そこで私は、自分が思いつく限りの有機的なカタチを描くことに挑戦したのです。そこでトム(俣野さん)から、こんな助言を受けました。『ボディの贅肉を極限まで落として、筋肉をまとった運動能力の高い有機的なデザインが良いと思うよ』という感じで…」と、チンさんは話します。

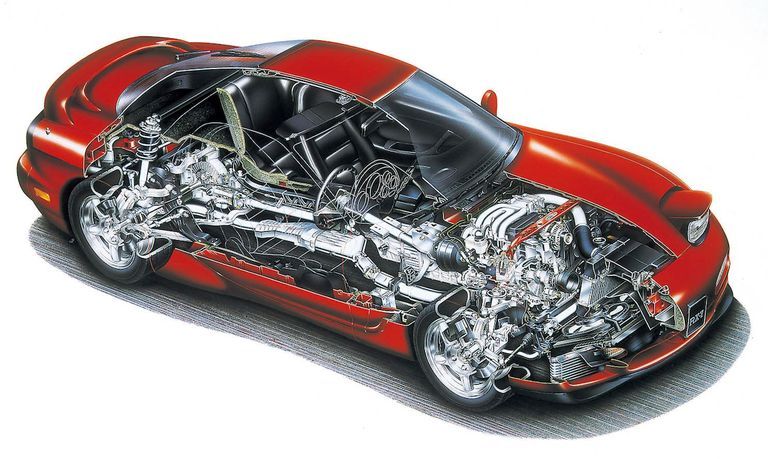

チンさんを始めとする北米マツダチームが目指したのは、レトロなスタイルではありません。彼らが目指したのは、何年経っても美しさが損なわれることのない全く新しいスタイルのクルマだったのです。そこで彼らは、マツダ伝統のロータリーエンジンに立ち返り、最先端のマツダスポーツカーの本質を追求するのでした…。

ちょうど同じ頃、広島ではマツダの技術者たちが「RX-7 FD」の骨格づくりに励んでいました。リードエンジニアの小早川隆治さんは、1967年に発売された「コスモスポーツ」に搭載されていたロータリーエンジンの開発に関係はしているものの、その完成図を読み解いた47人のエンジニア…いわゆる「ロータリー四十七士」の中には入っていないと自ら言います。いわば当時は、関係するも次世代を担う若手エンジニアだったのでしょう。

そして「RX-7 FD」の開発に励む彼のチームには、後に2代目「ロードスター」である「NB」から現行モデルまでのチーフエンジニアを務めることとなる貴島孝雄さんと山本修弘さんもその当時在籍していたのです。

「RX-7 FD」のシャシーは、オペレーションZ」と呼ばれる技術的な軽量化努力により、約250ポンド(約1.5kg)の軽量化が実現しました。

「リアデッキは、直線にすることを避けて、うねるような曲線を使っています。リアバンパー上部も曲線で、リアバンパー下部のバンスにも起伏のある曲線を採用しています。直線で構成されている箇所は、ほとんど見当たらないはずです」とチンさん。

さらに次のように説明します。「両コーナーにはデュアル・エキゾースト・パイプを設け、バンパーのロワー・バランスと視覚的に一体化させるという提案もしていたのですが、残念ながら軽量化のために断念しました。センターマウントブレーキランプは、リアランプをつなぐダックテールブリッジに収納されていました。これらの要素が『RX-7 FD』のリアエンドに個性を与え、今もなおその存在感を輝かせているのです」と。

コンペでは、広島チームのデザインとアメリカチームのデザインの両方が選ばれました。とは言え、2チームのデザインにおける方向性は似てはいませんでした。広島チームのものは、ロングテールでキャビンを前方に押し出した「コスモスポーツ」に近いデザイン。チンさん率いるアメリカチームは、ロングノーズにショートフードの古典的なGTカーの趣きのデザインをしていたのです。

さらにアメリカのデザインチームは、フロントアクスル(前車軸)の後ろに配置できるロータリーエンジンのコンパクトさを利用して、フロントオーバーハング(前輪中心より前に突き出ている部分のこと)を減らしたのです。そうして日本のマツダでチーフデザイナーを務める佐藤洋一さんのもとで、チンさんのビジョンは生産に向けてさらに磨かれていきます。完成した市販車では、チンさんの考えたディテールがそのまま反映されることになりました。

「ドアハンドルを隠して視覚的にスッキリさせたのは、後のトレンドの先駆けとなりましたが、工学的な抵抗がなかったことには驚きでした。また、前輪の開口部の後ろに空気の出口を設けることで、ロータリーエンジンの動力源がどこにあるのかを視覚的に伝わるようなデザインにしました。車輪開口部からドアまでの距離が短いのは、ロータリーエンジンのコンパクトさを反映しています。エアアウトレット(クルマの車体に設けられた空気の排出口のこと)は、生産過程のエンジニアリングにおいては不要とされていましたが、幸運にも採用するカタチで生産に至ったのです」と、チンさんは話します。

「私自身も『RX-7 FD』を持っていますが、このクルマは私のカーデザインキャリアのハイライトであり、忘れられない思い出です。源となるデザインのテーマこそ私が発信したものかもしれませんが、実際には多くの方が協力して実現したチームワークの賜物です。そして自分も、その一翼(いちよく)を担えたことをとても光栄に思っています」、とチンさん。

チンさんがデザインした「RX-7 FD」は発売当時、アキュラ「NSX」やトヨタ「スープラ」といった華麗で可愛らしいマシンと並んでいても、ひときわ目立つ存在でした。今日、角張ったデザインと高いベルトライン(ガラス窓のある車体上部とボディ下部との境界線のこと)を持つクルマに囲まれて走っている姿を見ると、さらに特別な存在に思えてきます。筋肉質でありながら優美…。スプリンターであるのと同時に、ダンサーのようにすら見えます。

現在の「RX-7 FD」は、ペブルビーチ・コンクール・デレガンスで堂々と台座に座るにふさわしい姿をしています。つまり、チンさんとトム(俣野)さんが当初掲げていた目標は、ここで見事達成されたと言えるでしょう。そして何より、デビューから30年経った今でも、見る人に欲望と驚きを与えているのは確かなはず…。

これまで、自動車業界では多くの美しいクルマがつくられてきました。その中でも、「ジャガーEタイプ」のような名車中の名車は、見る者に多大なるインスピレーションを与え続けていくのです。それと同様に…冒頭のチンさんのように、どこかの国で、どこかの若者が「RX-7 FD」の写真を見て、一瞬で恋に落ちる…という経験をしているかもしれません。そこで生まれた熱い情熱が彼を、果たして、どこへと導くのでしょうか…。それはまだ、結果として出ていません。もうそろそろ、そんなインタビュー記事が読めるかもしれませんね。

Source / Road &Track

この翻訳は抄訳です。