かつて、まだまだ未開で幸福な時代がありました---。

その頃、「FFFFound!」のような画像共有サイトは、ネット上をさまよい歩いて驚きと出合うことのできるインターネットというツールのシンボル的存在であり、見たこともないようなフォトアーカイブの宝庫でした。その後、シリコンバレーのプラットフォーム、アプリ、ソーシャル・メディアがやって来て、「見ること」よりも「見られること」のほうがよいという流れに変えてしまうのですが…。

とにかく、その「FFFFound!」で私は初めて、題名も作者もなしにただよう一枚の写真を目にしました。目を閉じて、大げさなつけまつ毛を付けた女性の頭の写真で、彼女は上半身裸の男性の肩にもたれかかっています。親密な様子で、満足し、疲れきっていました。実際、情事の後で撮られた写真だったのです。それは日本の写真家 東松照明による、1969年の『血と薔薇(Blood & Roses)』というシリーズの写真です。

今回、私はついにその写真と再会しました。サンフランシスコ・パリ・ローマを拠点とする国際的なアートキュレーターおよび評論家であり、ローマのMAXXI(イタリア国立21世紀美術館)の芸術監督でもあるであるホウ・ハンルーと、同じくMAXXIのキュレーターであるエレナ・モティージが企画し、2022年10月16日まで開催されている展覧会「Daido Moriyama with Shomei Tomatsu TOKYO REVISITED(TOKYO REVISITED 森山大道・東松照明)」でのことです。もちろん会場はMAXXIです。

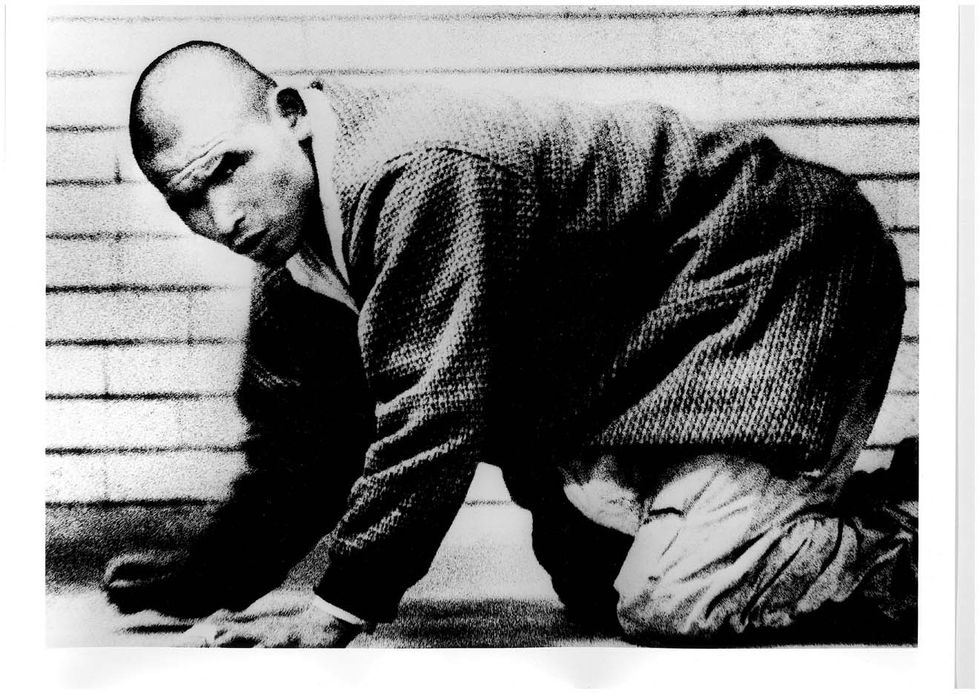

東松照明(1930-2012)は戦後日本で最も影響力のあった写真家であり、森山大道や荒木経惟のような世界的名声を持つ天才たちにとっても重要な存在でした。森山大道(1938~)自身、東松の弟子を自認しています。展覧会は疲れを知らない都市の探索者、街頭スナップの旗手として、彼らを一緒に取り上げています。このジャンルはすでによく知られていますが、ここでは純粋に、東京という都市の文脈に根づいた特有の姿勢を見ていきましょう。

テーマになっているのは、「生活様式としての放浪」です。これは野良犬のアイコニックなイメージによって象徴されます。「三沢の犬」(1971年)という写真があり、森山自身にとって一種の自画像となっています。東松照明もまた、この放浪的・動物的な目線を見い出しています。「帰る家がないと、道は運任せになる。あてどなく歩いていると風景がぼやけてきて、下向きがちに地面を見つめて歩くようになる。これが野良犬の目線だ。野良犬の目線を取り入れてようやく、いつも見ていたけれど本当は気づいていなかった、あの小さな細部が、突然、とても親しみのあるものに思えてくる」。

どんな大都市もそうかもしれませんが、東京には2つの顔があります。ネオンライトと暗い路地、雑踏と静かな道、カオスと熱狂、停滞と中断の瞬間、詩と暴力…。東松照明の写真は、そんなバイブレーションを伝えてやまないのです。

「三沢の犬」が露わにするのは、路上で起こるあらゆるパフォーマンスを執拗に探求することと、道が行き着き入っていく先の開かれたドアや室内の持つ魅力です。東松は、もっと社会的・政治的なテーマに注意を向けた目線の持ち主です。

反アメリカ学生抗議運動、アメリカ占領の遺産、文化侵略や新たな消費主義のいかがわしい魅惑…。そういったものが、ルポルタージュ『チューインガムとチョコレート』に要約されています。長崎の傷跡の残る身体や、8月9日に針の止まった時計のような、原爆によって破壊された遺物を扱った1961年の作品で、戦後留まったままでいる時間を表しています。

これに対して森山は、内向的で荒々しく、冒険好きで、催眠的です。「アレ・ブレ・ボケ」を撮影に用い、イメージの調和に基づいた美しさの慣例を求めたりはしません。森山は「東京“の”写真ではなく、東京“で”写真を撮る」と、キュレーターは解説しています。「観照的な視線は存在しない」とも…。

「写真には喧騒が必要だ」と後に荒木経惟は言います。彼も東京の写真家で世界的名声がありますが、議論を呼ぶ経歴の持ち主です。森山の同年代で、60年代に東京の地下鉄の乗客を撮影した 『Subway Love』というプロジェクトに取り組みました。MAXXIのアート・ディレクターで「TOKYO REVISITED(東京再訪)」のキュレーターであるホウ・ハンルーは、2000年代の多くの写真家への森山の影響の座標をこのように語っています。

「客観的方法により集合的記憶として生活を記録する、ルポルタージュ写真家の市民的義務を彼は引き受けようとしない。彼が創ったのは、完全に自分の世界だ。それは道徳には無関心だが、実に非常に濃密で力強く見える」。

都市放浪者として長く放浪と路上生活をした後では、何らかの仕方で安全を感じさせてくれる投錨(とうびょう)地点が必要です。私が「FFFFound!」で見つけた2人の若者の抱擁の写真は、展覧会のパンフレットの裏表紙にも掲載されていますが、太平洋に面した大都市(東京、香港、上海、ロサンゼルス)での生活と結びついた官能的なイメジャリー(※)の原型の一つへの入り口です。

こうして移り気な放浪の都市に、隠れ家としての都市が付け加えられます。つまり、「都市体験のカオスからの隠れ家」ということ。東洋の大都市の写真家たちを私たちは何十年も前から見ていますが、そのエキゾチックな魅力はここにあります。彼らは人間の熱がわき上がるジャングル、すなわち大都市の中に、「親密さという隠れ家」を求めているのです。それを他の場所、つまり、自然の広大さによる恍惚感や自然が夜の脅威となるような人跡未踏の離れ里に求めるのではなく、まさに大都市自体を夜行性の動物を迎え入れ、餌を与えて養う巣箱のように見立てているのです。

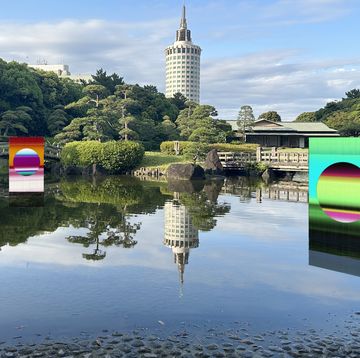

私たちにとって放浪、そして、その隠れ家となる究極の場が新宿…。新宿という街は東京における、いわゆる「歓楽街」の代表であり、東松そして森山が「生」を見い出すために足繁く通った地区なのです。そこで彼らは巨匠となりました。まさにそのためと言っていいでしょう、だからこそこの街は、果てしなく続く大都市の大海原の中で観光の目的地として選ばれる揺籃(ようらん)の地なのです。デビューから半世紀を優に超えても森山大道にとって、自身のオフィスもあるこの新宿という街は「官能的な場所」であり、文字どおり「人間の欲望が渦巻く舞台」なのです。

※映像や画像を思い出させること

強烈なコントラストとともに、 決して型どおりではない暴力的な構図とフレーミングで仕上げられたショットが、狭いフィールドとディテールから感情的なコミュニケーションで迫りくるポートレートと重なり合うとき…それこそが東松と森山における「エロティシズム」という人々の欲望を—まるでインテリアのように—路上で結晶化する決定的瞬間なのです。

そしてそこには、2つの条件が必要となります。一つは、ミニマリズムで構成された目線(アメリカは言うまでもなく、ヨーロッパの量感で見せる豪華さとは異なります)。そしてもう一つは、白黒というラディカルな選択のフィルターを通した目線(「カラーは世俗的」と森山は語っています)です。それはイタリアのネオレアリズムとは対極をなす、ミニマリズムなのです。考えてみるとイタリア・ネオレアリズムの並外れて多産な創作活動の中に、官能写真家など存在しません。おそらく、イタリアのようなあけっぴろげな地中海気質においては、「隠れ家」という感覚は欠けているからでしょう。空前絶後の超高層ビルのハイテクな森と、路地にあるどこか秘密の場所という、非常にモダンな対照性が欠けているのです。

東京に拠点を持つフランス人建築家で、イタリアで出版社Odoyaから刊行された本『東京、都市の肖像(Tokyo, ritratto di citta)』の著者マニュエル・タルディッツの言葉を最後に紹介しましょう。

「東京は夜に火が点いて変貌する都市だ。傲慢で恐ろしい太陽に照りつけられる日中には、公的空間の概念を欠く都市文化の伝統の中でカフェは、ほの暗い貴重な隠れ家を提供してくれる。東京のカフェが夜の予兆を示しているとしたら、夜の帳(とばり)が下りる頃には、ネオンライトや電光看板の光の拡散の前に建築とその多様な様式は消滅する」

Source / Esquire IT

Translation / Takeshi Otoshi

※この記事は抄訳です