When he was 17, my brother wrote this lyric. He said, “Run to the rescue with love and peace will follow.” Thank you.

兄が17歳のとき、こんな詩を書いていました。

「愛をもって救済へと駆けよれば、自(おの)ずと平和はついてくるだろう』というフレーズが、兄が17歳のときに書いた歌詞の中にあります」

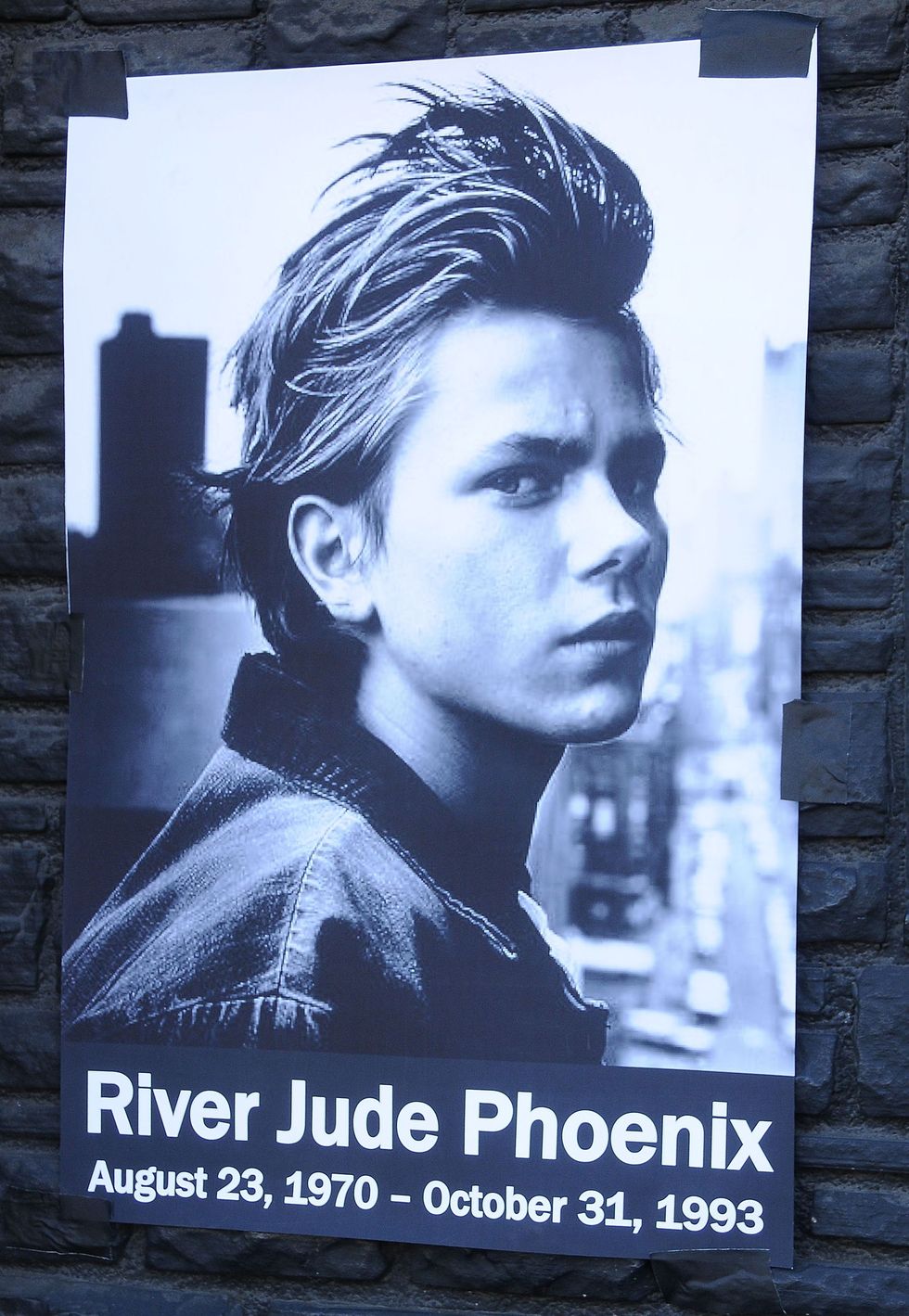

このセリフは2020年の第92回アカデミー賞授賞式にて、映画『ジョーカー』で主演男優賞を受賞したホアキン・フェニックスが行ったスピーチの締めくくりです。世界にはびこる不正義に対して改善を呼びかけたあと、その打開策のステートメイト的役割として、存命であれば50歳となってこの場に来ていたくれたであろう亡き兄・リバーが残した言葉をオマージュとともに世界へ放ったのでした。

1993年10月31日に、23歳という若さで自ら人生を終えた兄の存在。リバー・フェニックスは確かに愛をもって世界を救おうとしたのかもしれません。ですが、生き急いだがゆえか、平和を追い求めるどころか自らを死の淵へと追い詰めてしまったのでしょう。

リバー・フェニックス、

最後となったフォトセッション

リバー・フェニックスの最後のフォトセッションが1993年秋の、あの運命の日の直前に行われていたことは、残された写真からも明らかです。それから数日とたたぬうちに、彼はコカインとヘロインの過剰摂取で命を落とすこととなりました。

その死の真相は諸説ありますが、そこにある情景は一つだけです。

ロサンゼルス・ウェストハリウッドで人気を誇った(ジョニー・デップが共同経営する)バイパークラブ(Viper Club)のすぐ外で、心肺停止状態に陥った若きハリウッドスターの姿は、悲鳴を上げるガールフレンドのサマンサ・マシス、救急車を呼ぼうと公衆電話を探した弟のホアキンによって記憶されているとおりの情景が、その夜起きていました。

そして親友のレッド・ホット・チリペッパーズのフリーことマイケル・ピーター・バルザリーが救急車に同乗し、リバーの最期を看取ったのでした。

リバー・フェニックスはなぜ、ドラッグ&ロックンロールの極限まで駆り立てられてしまったのでしょうか。後に書かれた非公式な伝記やセンセーショナルなドキュメンタリーだけでは説明がつきません。彼の瞳の中に宿っていたあの詩的で直感的な何かに、私たちは答えをひねり出すほかないでしょう。そして、その真実の瞳が最後となったフォトセッションに記録されています。

謎は今も謎のまま。

これから先も謎であれ

この日、カメラを構えていたのは写真家マイケル・タイです。

当時リバーは、2013年になって初めて公開された遺作映画『ダーク・ブラッド』の撮影を終えたばかりでした。彼のキャリアを決定づけた『スタンド・バイ・ミー』(1986年)、そしてアカデミー賞ノミネートを含む高評価を得た『旅立ちの時』(1988年)、若き日のインディーを演じた大作映画『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』(1989年)、さらには『マイ・プライベート・アイダホ』(1991年)のようなアンダーグラウンドの傑作など、短命ながらも極めて濃密な作品を遺(のこ)して、突然この世を去ったのでした。

『マイ・プライベート・アイダホ』でリバーが演じたのは、ナルコレプシー(ヒポクレチンという神経ペプチドをつくり出す神経細胞が働かなくなるためにおこる過眠症)に苦しむゲイのハスラーでした。当時、崖っぷちの精神状態にありながら優雅で暗示的な、見事としか形容しようのない演技力で綱渡りの撮影を乗り切っています。ミュージシャンとしての1面も持っていたリバーのエッセンスが、最後のフォトセッションで記録されることとなりました。

死を迎えるまでの数週間、彼が何を思って過ごしていたのか、それは謎のままです。その謎はこの先も、ずっと謎として残り続けることになるのでしょう。業界関係者の中には、ドラッグに溺れた彼のふさぎ込む姿、羽目を外して大騒ぎする姿、理性を失い破滅的になった姿を記憶している人も少なくありません。

一人のアーティストとして、リバーは未知の境地を目指していたのだと思います。例え死ぬほどの痛みと苦痛がその先に待ち受けていたとしても、「とにかく一歩でも前へと足を踏み出していくほかなかった」、ということだったのかもしれません。

ただし、常にそのような状態だったわけではないこともつけ加えておきます。ガールフレンドだったサマンサ・マシスにとっては、リバーと過ごした最後の数カ月間は、コスタリカやフロリダへの家族旅行や毎日のヴィーガン生活などの記憶に彩られた、穏かで幸せな時間でした。

そして一方でリバーは、PETA(動物の倫理的扱いを求める人々の会=People for the Ethical Treatment of Animals)の活動を世間に広く知らしめました。コスタリカの森林保護を訴える慈善活動家としても、リバーは知られた存在でした。コスタリカと言えば、ヒッピーだった両親が入信していた「神の子どもたち(Children of God)」というカルト宗教団体の宣教師として過ごした土地でもあります。

残された者の感情を揺さぶる

強烈な眼差しが宿る

自然、祈り、魂と肉体の昇華…。リバーの最後のフォトセッションで撮影された写真からも、そのような雰囲気を感じざるを得ません。バランスとアンバランス、肉体を食い破ろうとするかのようなポーズの数々、強烈なコントラスト、そしてそのまなざし…。「目は口ほどに物を言う」という諺(ことわざ)にもあるとおり、言語では語り尽くせない明確な何かが目には宿ることもあるはずです。そこには、芸術表現の域に昇華されたむなしさと悲しみが、数日後のあの加速と崩壊を予言していたかのようなまなざしがあるようにも…。ただし、それは今だから言えることかもしれません。

これらの遺影はただ芸術の形を借りた安直なポエジーに過ぎず、リバー・フェニックス自身もまた苦悩するアーティストを装っていたに過ぎなかったのかもしれません。しかし、カメラとスターとの間に流れる緊張感の中で神話はつくり出されていくものです。

その潔癖さ、激しさ、あふれんばかりの才能、あるいは複雑にからみ合う矛盾だらけの青春の苦悩――そのような全ての象徴として、リバー・フェニックスは永遠の存在となったのです。

Source / Esquire Spain

Translation / Kazuki Kimura

Edit / Ryutaro Hayashi

※この翻訳は抄訳です